中小企業こそ実践したい!

チームビルディングのイロハ

心理的安全性を育むチームづくり

メンタル不調の根を断つ

「従業員にやる気がない」「人が育たない」「すぐに辞めてしまう」

といった人に関する悩みを抱えていませんか。

従業員のモチベーションをアップし、企業を成長させる

理想の組織はどうすればつくれるのかを紹介します。

- メンタル不調

- 心理的安全性

- 沢渡あまね

この記事のポイント

- メンタル不調の要因は尊厳への冒瀆が続くこと

- 外部の力を上手に取り入れる

- 今のやり方にこだわり過ぎない

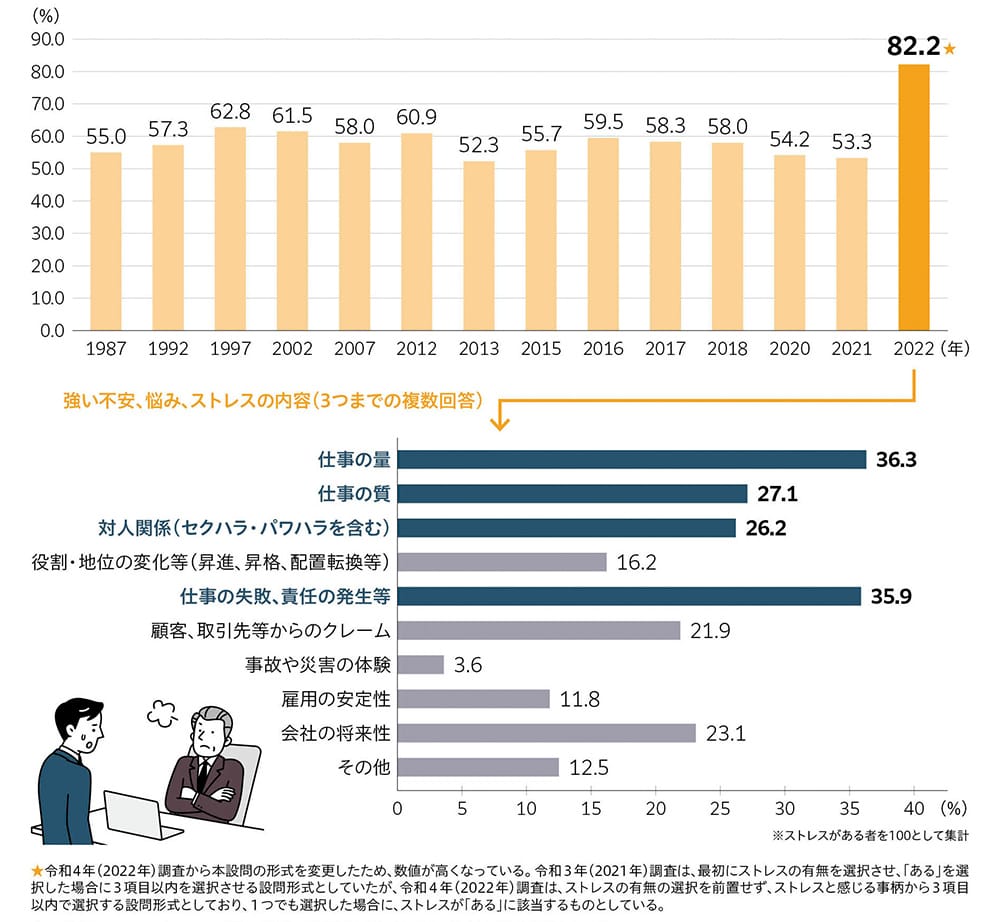

職場における従業員のメンタル不調は、組織にとって大きな課題だ。厚生労働省が労働者のメンタルヘルス対策の推進等を織り込んだ「THP指針」(※)を打ち出したのは40年近く前の1988年だ。以来、産業構造や働き方の変化に合わせて改正され、事業者・労働者双方とも健康保持増進に努めているが、その実現はなかなか難しいようだ。図Aが示すのは、職場で強い不安や悩み、ストレスを感じている労働者の割合だ。1987年から多少の増減はありつつもほぼ一定の範囲で推移していたが、2022年に急増し、8割を超える労働者が何らかのメンタル不調に陥っている。

図A 職業生活でメンタル不調を感じる労働者の割合

画面を拡大してご覧下さい。

沢渡あまね氏はメンタル不調が起きる要因として、「自分の尊厳が踏みにじられ続けたときに起こる」と見る。要因は、物理的な業務量の多さや仕事内容とのミスマッチ、あるいは人事評価のすれ違いと多様だが、それらによる一方的な決めつけやハラスメントが日常的に継続されるとメンタル不調を引き起こす。

「押さえておきたいのは本人に自覚症状があるかどうかです。懸念されるのは自覚症状がない場合です。本人も気付かず周りからも分からないため、ある日突然心身が限界に達してしまうパターンもあります。過労死ラインのガイドラインに照らし合わせたり、産業医等専門家に相談したりして、一線を越えないマネジメントが必要です」と警鐘を鳴らす。

外部の力は経営トップにも有効

メンタル不調を防ぐチームづくりのために沢渡氏が提案するのは、越境と共創体質に組織を変化させる方法だ。「越境」とは、今の組織や地域を少し越えて人と人がつながり、既存の問題や課題を解決する、あるいは新たな価値を生み出す考え方だ。外部の人材やサービスを活用したり、同業他社とプロジェクトチームを組んだり、その方法は多岐にわたる。

中小企業においてメンタル不調につながりがちな課題に、業務量過多がある。慢性的に人手が不足している中小企業では、業績を上げようとするとどうしても一人ひとりの負担が大きくなる。そのため仕事を休みたくても休めずメンタル不調を引き起こしてしまうケースが往々にしてある。「こうした場合、まずは業務そのものを見直すのも手です。何が何でも現状維持をしようと考えが固定されていないでしょうか。例えば休職者が担当していた仕事のすべてを、残ったメンバーで賄おうとしても限界がある。担当者が不調で不在になった場合には、既存の仕事の必要性を見直すマネジメントもあるかもしれません。目先の業績だけにこだわらず、少し先を考える視点も必要です」

それが難しい場合は、越境の発想を使い部分的な外注やクラウドサービスの利用、副業(複業)人材の活用に取り組んでみてはいかがだろう。今やフルタイム雇用だけが組織を継続させる時代ではない。より良いチームビルディングには上手に外部を活用する柔軟性も必要になる。

もう一つ中小企業に非常に多いのが、逃げ場がないパターンだ。同僚や同期の数が少なく異動がほとんどない場合、人間関係が固定され過ぎて逃れられない。そこからメンタル不調に陥り、やがて離職や退職となってしまうケースも少なくない。沢渡氏はここでも越境を提案する。例えば、顧問やメンターを外部に依頼してみるのだ。組織の外に役割を依頼することにより、相談できる人材ができ、従来にはない方法や成功法則が見つかる可能性も高い。「現在は外部メンターを専門とする会社もあり、すでに取り入れている中小企業も少なくありません。この取り組みは従業員だけでなく、役員や経営者の方にも有効です。企業のトップは、経営について誰にも相談できず孤独になりがちです。外部の力をうまく使い意思決定を支えてもらうやり方があっても良いのではないでしょうか」

図B メンタル不調にならないチームづくり

画面を拡大してご覧下さい。

今、企業側に求められるのは、社会に広がる多様なサービスや情報を広く知り得て、うまく取り入れるスキルといえそうだ。

この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。

残り1331文字 / 全文3576文字

沢渡 あまね

あまねキャリア代表取締役CEO1975年生まれ。作家、企業顧問、ワークスタイルおよび組織開発専門家。「組織変革Lab」主宰。ダム際ワーキング協会共同代表、大手企業 人事部門・デザイン部門ほか顧問。プロティアン・キャリア協会アンバサダー、DX白書2023有識者委員。日産自動車、NTTデータなど(情報システム・広報・ネットワークソリューション事業部門などを経験)を経て現職。400以上の企業・自治体・官公庁で、働き方改革、組織変革、マネジメント変革の支援・講演および執筆・メディア出演を行う。趣味はダムめぐり。#ダム際ワーキング 推進者。組織改革・マネジメント変革に関する著書多数。