中小企業こそ実践したい!

チームビルディングのイロハ

互いへのリスペクトで

ジェネレーションギャップを克服

「従業員にやる気がない」「人が育たない」「すぐに辞めてしまう」

といった人に関する悩みを抱えていませんか。

従業員のモチベーションをアップし、企業を成長させる

理想の組織はどうすればつくれるのかを紹介します。

- ジェネレーションギャップ

- リスペクティング行動

- 沢渡あまね

この記事のポイント

- 世代間のぎくしゃくは経営リスクにつながる

- リスペクティング行動を実践する

- トップはきっかけづくりと能力開発への投資をしよう

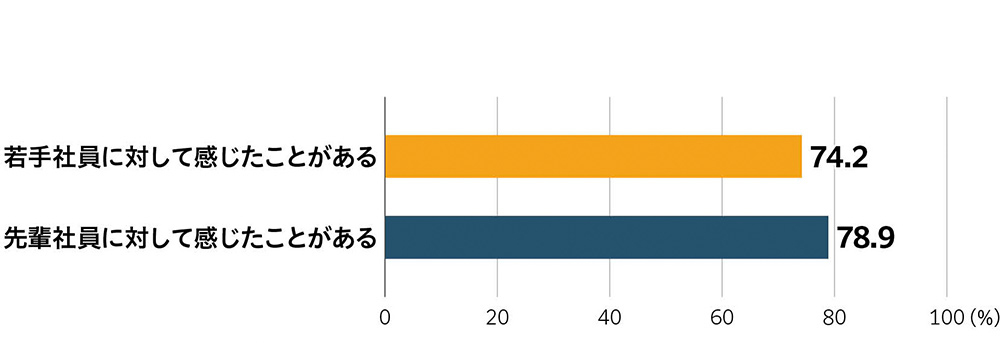

世代間における価値観や考え方、文化などによるズレや違いをジェネレーションギャップという。ベテラン、若手を問わず、組織の中でジェネレーションギャップを感じた経験を持つ社員は少なくない(図A)。多くの企業や自治体で組織開発を手がける沢渡あまね氏は「様々な組織で、ジェネレーションギャップからの"綱引き"によるぎくしゃくが多発しています」と話す。

仕事においてベテランの圧が強過ぎると、若手の新しい発想や活動が組織の中で認められにくくなる。組織の文化や行動が固定化して若手が定着せず、人材採用も思うように進まない。革新的な方法が生まれにくくなり、世の中のニーズに応えられず顧客離反を招く負の流れが生じる。

逆のケースもある。組織側が若手や新人に迎合し過ぎたり、若手の管理職がシニアやベテランを軽視したりして、モチベーションを下げてしまう。場合によってはベテラン社員がメンタルを病む現象も起きる。

図A ジェネレーションギャップを感じた経験

画面を拡大してご覧下さい。

組織の中で特定の世代や層だけに利益や権利が集中すると、全体の構造がゆがむ。結果的に若手もシニアも、そこに挟まれる中間層も全員がつらい状況に陥る。こうした状況が生み出すのが"無力感"だ。何を言っても聞いてもらえず、どう動いても受け止めてもらえない組織では、意欲を持って働き続けるのは難しい。さらに特定の層に重力が偏ると、不祥事を招き、コンプライアンス違反を生み出す危険性が上昇する。

「一部の人や世代だけがけん引し、それ以外は従属するだけの組織では一人ひとりのキャリアが形成されません。人材が育成されないリスクが大きく、組織そのものの経営リスクにもつながってしまいます」と、沢渡氏は警鐘を鳴らす。

互いのリスペクトでギャップを払拭

ジェネレーションギャップを乗り越えるにはどうすればよいのか。沢渡氏はその解を、「様々な世代の立場・意見・背景を理解しながら答えを出し、共創の能力や習慣を組織としても個としても身に付けること」とする。企業経営を車の運転に例えるなら、共創とは複数の人が乗り長く走るロングドライブだ。同じ人がずっと運転していると、当然ながら疲れがたまる。組織も同様だ。ベテランや管理職といった特定の世代だけがハンドルを握り続けると、運転する側だけでなく運転を任せた側も、いつの間にか能力や意欲が低下してしまう。複数のメンバーでドライバーを交代すれば、長く安全に運転し続けられる。

ドライバー役を代わる、すなわち役割の固定化を崩すと視野が変わる。普段マネジメントをしている場合は、別の誰かに権限を委譲すると動きやすくなり生産性が上がるかもしれない。あるいはプレーヤーとして現場に立てば、新たな仕事の面白さが見つかるかもしれない。役割の固定化回避で、関心の対象が広がり、気持ちも楽に動きやすくなるのだ。

昨今の中小企業では、跡を継いだ2代目・3代目の若手経営トップが生まれたり、若手が管理職になったりするケースも多い。そうした場合もポジティブに受け止め、お互いの役割を考える機会と捉えるとよい。

もちろん初心者のうちは運転もおぼつかない。道に迷ったりエンストしたりもするだろう。そのようなときこそ、同乗者であるベテランの本領が発揮される。頼り・頼られるうちにお互いの意見や背景への理解が深まり、ジェネレーションギャップも払拭される。

このとき重要なのが、お互いに敬意を払うリスペクティング行動だ。他者へのリスペクトは世代にかかわらず必要な要素だが、長い間年功序列・統制管理型で仕事をしてきた人には苦手な場合もある。指示命令するのが管理職の仕事と捉え、若手に権限を委譲したり意見を取り入れたりするのに慣れていないからだ。あるいは自分が叱られながら教育され、同じように接するのが正しい、そうしなければならない固定観念に縛られているケースもある。若手側も、管理職の言うことにそのまま従うのが自分の役割だととらわれている場合が少なくない。

加えて中小企業で起こりがちなのが、図Bのように若手社員を「この子」「うちの子」などと呼称するケースだ。そう呼ぶ当人に悪気はない。むしろ親近感を込めたつもりでさえある。だが呼ばれた本人や第三者からすると、未熟者扱いされた印象を持ちやすく注意が必要だ。

図B 中小企業で起こりがちなケース

画面を拡大してご覧下さい。

この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。

残り1322文字 / 全文3721文字

沢渡 あまね

あまねキャリア代表取締役CEO1975年生まれ。作家、企業顧問、ワークスタイルおよび組織開発専門家。「組織変革Lab」主宰。ダム際ワーキング協会共同代表、大手企業 人事部門・デザイン部門ほか顧問。プロティアン・キャリア協会アンバサダー、DX白書2023有識者委員。日産自動車、NTTデータなど(情報システム・広報・ネットワークソリューション事業部門などを経験)を経て現職。400以上の企業・自治体・官公庁で、働き方改革、組織変革、マネジメント変革の支援・講演および執筆・メディア出演を行う。趣味はダムめぐり。#ダム際ワーキング 推進者。組織改革・マネジメント変革に関する著書多数。