中小企業こそ実践したい!

チームビルディングのイロハ

言った、言わないはもう終わり

伝言ゲームをしない組織づくり

「従業員にやる気がない」「人が育たない」「すぐに辞めてしまう」

といった人に関する悩みを抱えていませんか。

従業員のモチベーションをアップし、企業を成長させる

理想の組織はどうすればつくれるのかを紹介します。

- 伝言ゲーム

- 組織内コミュニケーション

- 沢渡あまね

この記事のポイント

- 伝言ゲームが招く負のスパイラル

- 記録を残す、属人化させない、うのみにしない

- トップと現場が一緒になってMVVをつくる

仕事をする上で、伝えたはずの用件が伝わっておらず「言った」「言わない」でもめたり、大至急と言われた仕事が実は急ぎではなかったり----こんな経験はないだろうか。これらのトラブルは認識違いや伝達ミスによる、いわゆる「伝言ゲーム」が原因である可能性が高い。伝言ゲームという遊びが成立するほどに、人から人へ情報を正確に伝えるのは難しい。言葉による伝達は、必ずしも完全なものとは言い難い。

企業内で伝言ゲームが起きる原因について、多くの企業や自治体でコンサルティングを手がける沢渡あまね氏は以下の3つを挙げる。

- 組織の階層が深過ぎる

- 現場担当者から経営層まで、階層がいくつもある組織の場合、報告・連絡・相談が繰り返される。それぞれの階層で情報に加工が入る可能性もあり、元の情報が正しく伝わらない確率が高まる。

- 仕事内容を細分化し過ぎる

- 仕事を分解してやるべきことの粒度を上げる方法は、クオリティーを高める上で大切だ。しかしあまりに細分化し過ぎると、コミュニケーションが取りにくくなり、伝言ゲームを招く原因になる。

- 仕事や情報が特定の個人に偏り過ぎる

- 中小企業で最も多いのがこちらかもしれない。特定の個人に仕事が集中し、その人でないと状況把握できず問題が解決しない。いわゆる仕事の属人化だ。個人間のやり取りが増え、他のメンバーとの認識違いや伝達ミスが起こりやすくなる。

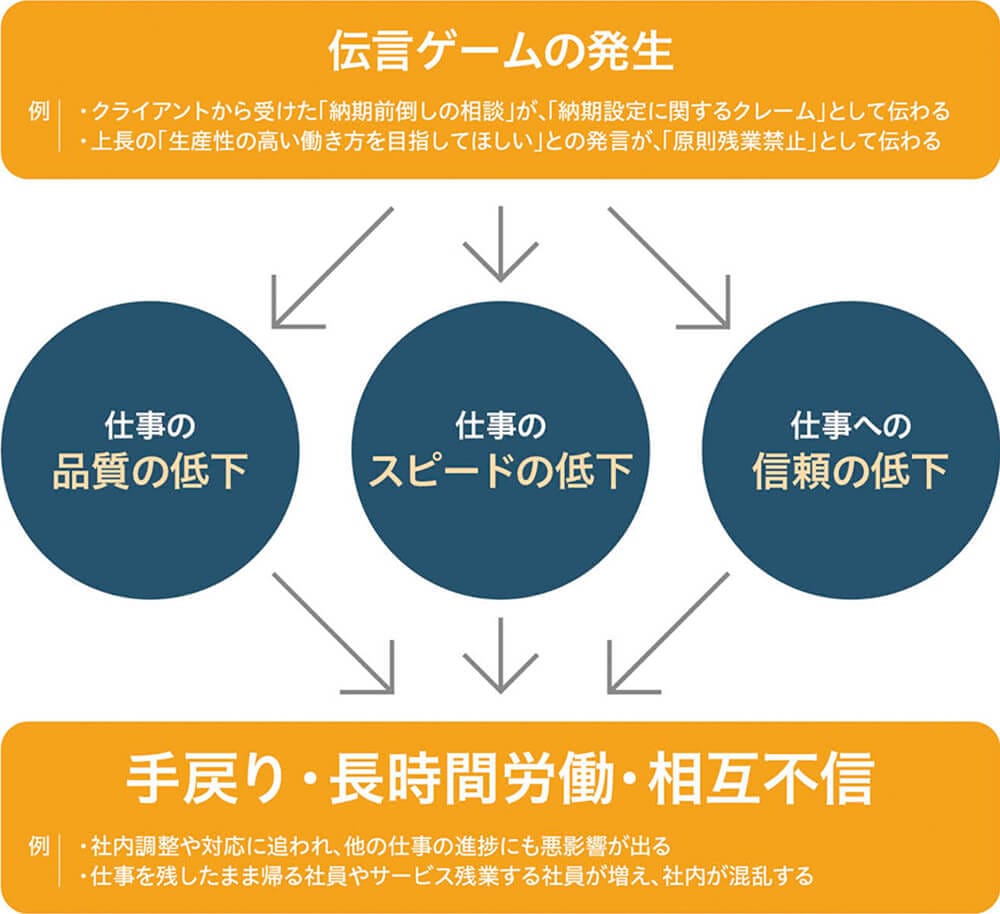

このような原因から発生する伝言ゲームがもたらす弊害は、図Aの通りだ。

図A 伝言ゲームから生じる弊害

画面を拡大してご覧下さい。

「ある研究によれば、伝言が1回行われるだけで情報の鮮度や精度が70%以上ロスしてしまうのだそうです。つまり、情報の本質や意図が正しく伝わる割合は半分にも満たない。伝言が繰り返されるたびに、間に入った人の意図や価値判断が加味され、情報が変容して本来の情報が正しく伝わる可能性は著しく低下してしまうのです」

組織の階層が深過ぎたり、細分化され過ぎたりすると伝言ゲームは延々と続く。どこかで伝言が滞る可能性もあり、最終的な意思決定が遅れる。仕事の品質やスピードが低下し、社内外からの信頼が損なわれる。その結果、やり直しなど手戻りによる長時間労働が生じ、相互不信が生まれる負のスパイラルに陥る。

伝言ゲームを回避する3つのポイント

こうした状況を生まないために、沢渡氏が勧めるのが図Bだ。

図B 伝言ゲームを起こさない組織づくり 3つのポイント

伝言ゲームは、口頭もしくは1対1のコミュニケーションで多く見られる。口頭での伝言は、手っ取り早いが聞き間違いや言い間違いが起こりやすく、記録にも残らないため後から確認ができない。緊急案件はさておき、情報を伝える際はチャットやメールなど、何らかの形で記録が残せるようにすると確実だ。また1対1でのやり取りも、ミスコミュニケーションが生じがちだ。特別な場合を除いてチームでの情報共有を基本ルールにすると、その場にいない第三者にも伝えやすく、お互いがフォローしやすいというメリットにもつながる。

仕事の属人化は伝言ゲームを招きやすく、1人にかかる負担も大きい。できれば2人以上で担当すると情報が共有され、万一、間違った場合でも互いに指摘し合えるので、コミュニケーションの質が向上する。

さらに沢渡氏が勧めるのが、仕事の前工程と後工程への配慮だ。仕事中はつい目の前の仕事を最優先しがちだが、仕事には必ず前後の工程がある。例えば、製造現場⇔営業担当者⇔取引先というやり取りの流れがある場合、製造現場の担当者はつい直接やり取りする営業担当者だけを見てしまいがちだ。しかし最終的に商品を納めるのは取引先だ。製造現場側が取引先のニーズを的確に把握できれば、より満足度の高いものづくりを実現しやすくなる。

できれば製造現場側が取引先に直接会えればよいが、企業の方針や前例主義にとらわれて、実際には難しい場合が多い。であれば、伝言ゲームが引き起こす不具合を解消するための「確認」を怠らないでほしいと沢渡氏は言う。

「伝言ゲームに陥らない人は、少しでも疑問があれば必ず『本当にお客さまはそれを求めているのですか?』といった確認をします。これは相手を信用しないのではなく、相手の言葉をうのみにしないことです。手間はかかるかもしれませんが、最も避けたい『手戻り・長時間労働・相互不信』という負のスパイラルに陥らないために必要なプロセスだと言えるでしょう」

この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。

残り1345文字 / 全文3701文字

沢渡 あまね

あまねキャリア代表取締役CEO1975年生まれ。作家、企業顧問、ワークスタイルおよび組織開発専門家。「組織変革Lab」主宰。ダム際ワーキング協会共同代表、大手企業 人事部門・デザイン部門ほか顧問。プロティアン・キャリア協会アンバサダー、DX白書2023有識者委員。日産自動車、NTTデータなど(情報システム・広報・ネットワークソリューション事業部門などを経験)を経て現職。400以上の企業・自治体・官公庁で、働き方改革、組織変革、マネジメント変革の支援・講演および執筆・メディア出演を行う。趣味はダムめぐり。#ダム際ワーキング 推進者。組織改革・マネジメント変革に関する著書多数。