中小企業こそ実践したい!

チームビルディングのイロハ

バックグラウンドの違う

仲間との働き方

グローバル人材と相互理解を深める

「従業員にやる気がない」「人が育たない」「すぐに辞めてしまう」

といった人に関する悩みを抱えていませんか。

従業員のモチベーションをアップし、企業を成長させる

理想の組織はどうすればつくれるのかを紹介します。

- グローバル人材

- 相互理解

- 沢渡あまね

この記事のポイント

- グローバル人材の採用・雇用は今後も加速する

- 日本語特有の曖昧表現には注意しよう

- グローバル人材対応を、組織アップデートのきっかけにする

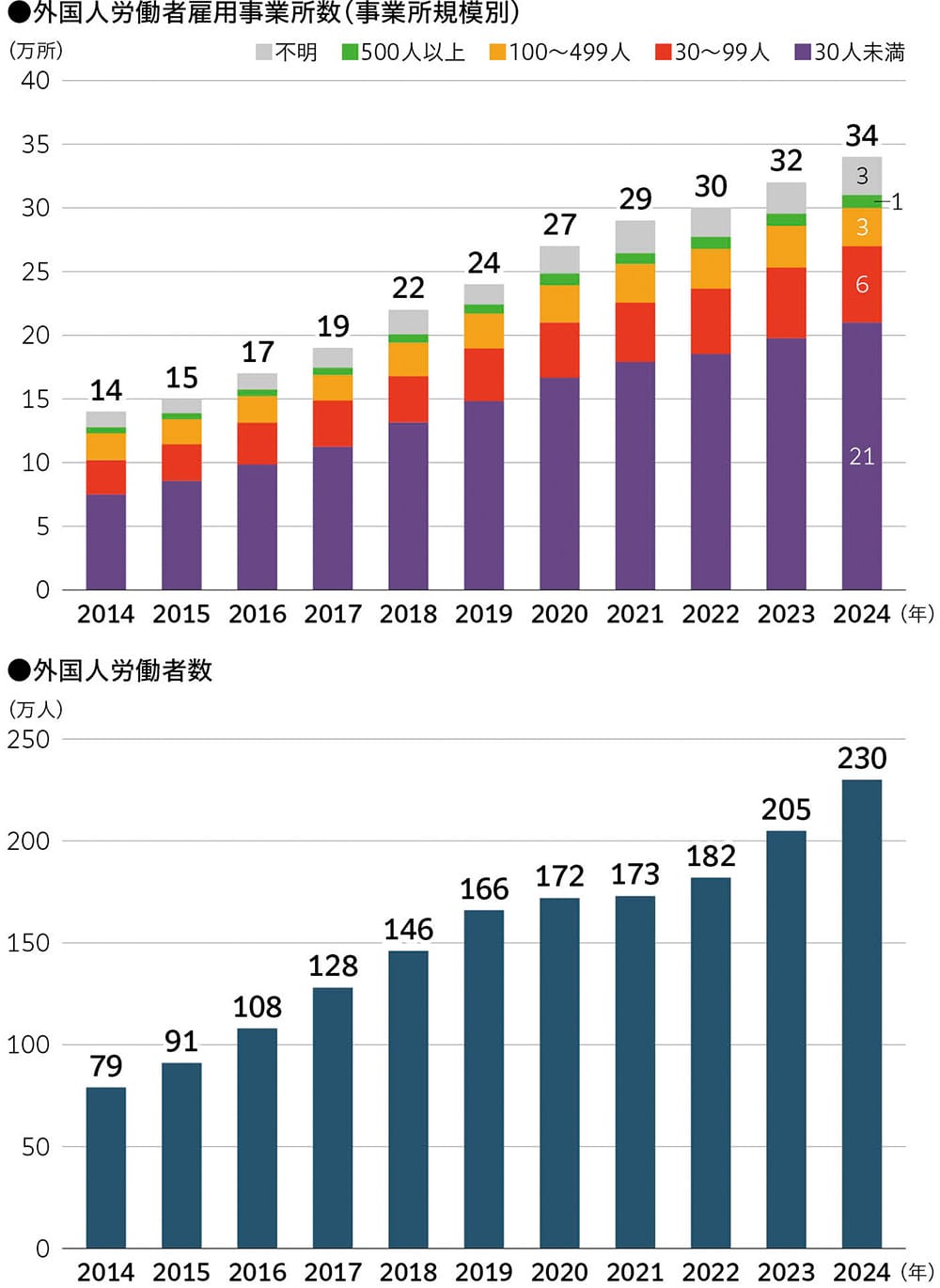

深刻な人手不足が続く中、グローバル人材の採用、雇用が増えている。図Aは、日本政策金融公庫 総合研究所が2025年に公表した「外国人労働者雇用事業所数」と「外国人労働者数」の遷移だ。事業所数も労働者数も年々増加し、2024年の事業所数は34万所と、2014年時と比較して倍以上の伸びとなっている。事業所の規模で最も多いのは30人未満の21万所で、全体の6割強を占める。一方、労働者数は230万人。前年に比べ25万人の増加で高い伸び率となった。

「多くの地方都市が人口流出や人口の自然減といった社会問題に直面しており、国内だけで人材を集めるのは非常に厳しい状況です。危機感を持った製造業やサービス業に携わる企業は、すでにグローバル人材を雇い入れて対応し、その数は目に見えて増えてきています」と、企業や自治体に向けた組織改革や働き方改革を支援する沢渡あまね氏は語る。沢渡氏自身も、拠点とする浜松市でこうした状況を実感するという。

図A 外国人労働者雇用事業所数と外国人労働者数

画面を拡大してご覧下さい。

https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/sme_findings250221_1.pdf

北海道のニセコや長野県白馬村といったスキーレジャーで海外への求心力が高い地域では、グローバル人材が「雇われる」のではなく、自らが起業してホテルを運営するケースも見られる。外国人雇用から外国人経営へ。ビジネスの多様化と人材獲得の厳しさは今後も加速し続けそうだ。

押しつけない、決めつけない

こうした状況下で、バックグラウンドが異なる仲間と仕事をする環境で起こりがちなのが、仕事上でのコミュニケーショントラブルだ。文化が異なる人たちと仕事をするには、これまでに触れたことのない考え方や物事の捉え方に

同氏によると、コミュニケーショントラブルの多くは行動習慣や考え方、あるいは仕事に対する価値観の違いから生じるズレによるものだという。強く提唱するのは「自分たちの常識を押しつけない」「一方的に決めつけない」姿勢だ。

例えば、仕事とプライベートにおける時間の比重が異なる点も、価値観の違いの一つだ。沢渡氏自身もかつて組織に所属していた頃、外国籍を持つ社員が当時関わっていたプロジェクトの途中で、自国の家族のイベントに出席するため帰国を希望したケースを経験した。重要なプロジェクトであったことから会社としては完了するまでは職場を離れないでほしいと伝えたが、その社員は自分にとっては家族のイベントのほうが優先で、仕事のためとはいえ会社がそれを阻止するのはおかしいと主張した。

「こうした場合、お互いの"べき論"を主張し合っても解決はできません。雇用側の言うことを聞けという態度も、最悪の場合、国際問題に発展しかねません。自分たちの常識を押しつけて一方的に決めつけるのではなく、相手の事情に寄り添いながら、丁寧に対話を重ねて進める姿勢が必要です」

日本にはない習慣や行動も、相手の国では当たり前かもしれない。まずはその行動に悪気があるのかどうか、問いを立ててみる。悪気が見られたり、説明しても繰り返されたりするようであれば、宗教観や文化的背景の違いを勘案した上で本人から理由を聞き、会社側としての要望を伝えるやり取りを重ねる。とりわけ宗教に関しては十分な配慮をもった対応が必要だ。

バックグラウンドの違う相手とどう折り合いをつけるか。自分たちの常識だけで決めつけず、一呼吸置いて考えよう。手間も時間もかかるが、共に仕事をしていく上で相互理解を深めるには、そうした環境づくりは避けられない。

この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。

残り1920文字 / 全文4066文字

沢渡 あまね

あまねキャリア代表取締役CEO1975年生まれ。作家、企業顧問、ワークスタイルおよび組織開発専門家。「組織変革Lab」主宰。ダム際ワーキング協会共同代表、大手企業 人事部門・デザイン部門ほか顧問。プロティアン・キャリア協会アンバサダー、DX白書2023有識者委員。日産自動車、NTTデータなど(情報システム・広報・ネットワークソリューション事業部門などを経験)を経て現職。400以上の企業・自治体・官公庁で、働き方改革、組織変革、マネジメント変革の支援・講演および執筆・メディア出演を行う。趣味はダムめぐり。#ダム際ワーキング 推進者。組織改革・マネジメント変革に関する著書多数。