中小企業こそ実践したい!

チームビルディングのイロハ

「正しく」頼り合う。可能性を広げ

ピンチを乗り越えるチームをつくれ

「従業員にやる気がない」「人が育たない」「すぐに辞めてしまう」

といった人に関する悩みを抱えていませんか。

従業員のモチベーションをアップし、企業を成長させる

理想の組織はどうすればつくれるのかを紹介します。

- 頼り合える職場

- チームづくり

- 沢渡あまね

この記事のポイント

- 今は個人の力よりもチームの力が重視される

- 専門性を生かしつつ頼り合える職場にする

- 全社一丸でチーム意識を育む仕組みづくりが不可欠

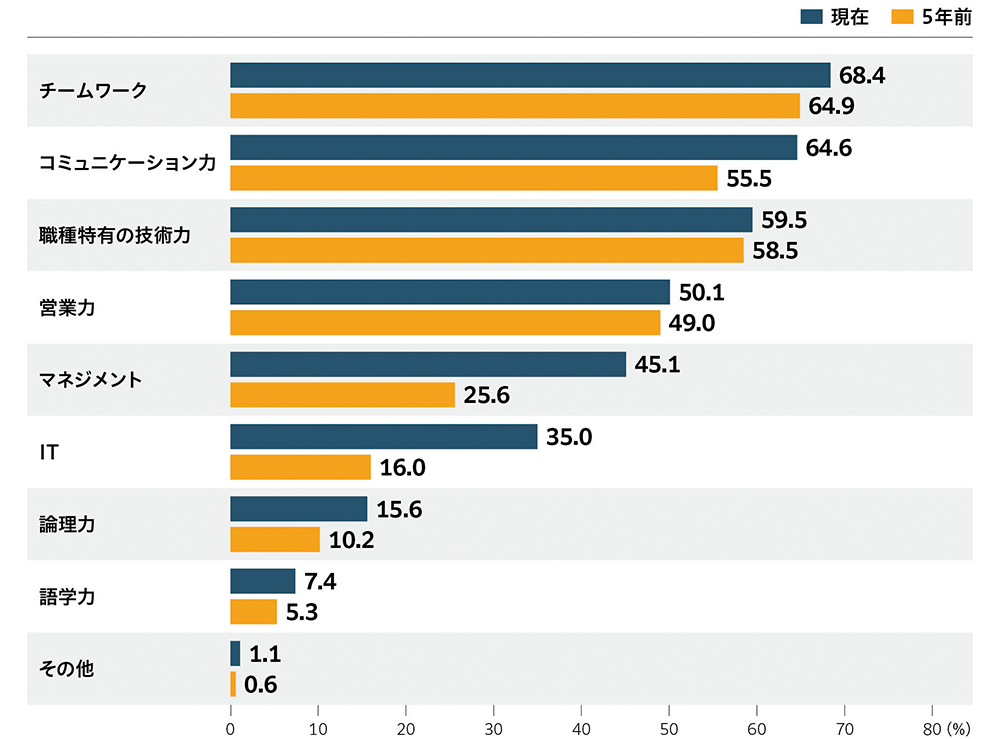

経営者が従業員に求めるスキルは、時代や状況によって変化する。かつては上長からの指示を順守し、従順に仕事を進める姿勢が評価された時代もあった。しかし、変化が激しく先が読めないVUCAの時代にはまた違うスキルが求められる。2022年版「中小企業白書」によると、経営者が従業員に求めるスキルとして最も多かったものが「チームワーク(68.4%)」で(図A)、5年前から3.5ポイントアップしている。次に多い「コミュニケーション力」も9.1ポイントの上昇で、営業力や技術力よりも多い。昨今の経営者が従業員に求めるのは、コミュニケーション力を持ち、チームワークを発揮して仕事ができるスキルといえる。

図A 経営者が従業員に求めるスキル(現在と5年前)

画面を拡大してご覧下さい。

(注)1.複数回答のため、合計は必ずしも100%にならない。 2.有効回答数(n)は以下の通り。現在:n=4111、5年前:n=4070。

チームワークによって上げた成果を人事評価の対象とする企業も多い。例えばマイクロソフト社の評価体系では、個人で実現した成果は、全体の3分の1の割合にとどまる。残る3分の2は、いかにチーム内や他部署、あるいは外部と協力して課題を解決できたかが指標になる。仮にスーパースター的な社員が一人で巨額の仕事を受注した場合も、チームワークの観点からは評価がなされない。「他者とのコラボレーションが組織のあるべき姿だと、同社が捉えている証しだ」と、沢渡あまね氏は説く。

正しく頼り合える職場をつくる

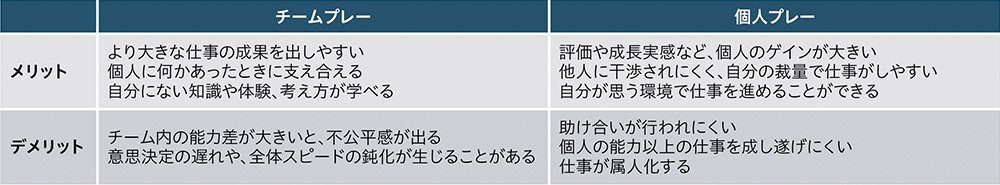

仕事の仕方は、個人の裁量を重んじる個人プレーと、チームで連携して仕事をするチームプレーに大きく分けられる。沢渡氏はそれぞれの特色を図Bのようにまとめる。

図B チームプレーと個人プレーのメリット・デメリット

画面を拡大してご覧下さい。

どちらの傾向が強くなるかは会社の規模や業種、仕事の内容によって異なるものの、一般的にIT系のような専門的で職人気質が強い組織は個人プレーに寄りがちだ。一方、規模が大きく長い時間をかけて遂行する鉄道や不動産に関わる組織はチームプレーを意識する傾向がある。ただし中小企業の場合は人手不足が原因となり、結果的に1つの仕事が個人に集中し、「この仕事はあの人にしか分からない」と仕事の属人化が起こりやすい。これは中小企業ならではの特色で、大企業で見られる個人プレーとは性質が異なる。

中小企業においてチーム意識を醸成するにはどうすれば良いのか。沢渡氏は、メンバー同士が正しく頼り合う体制づくりが重要だと力を込める。

「問題を自分だけで抱え込むのではなく、組織の一人ひとりが互いに信頼し合い協力して助け合う体制があれば、ピンチを乗り越えより大きな成果を出せる組織になります」

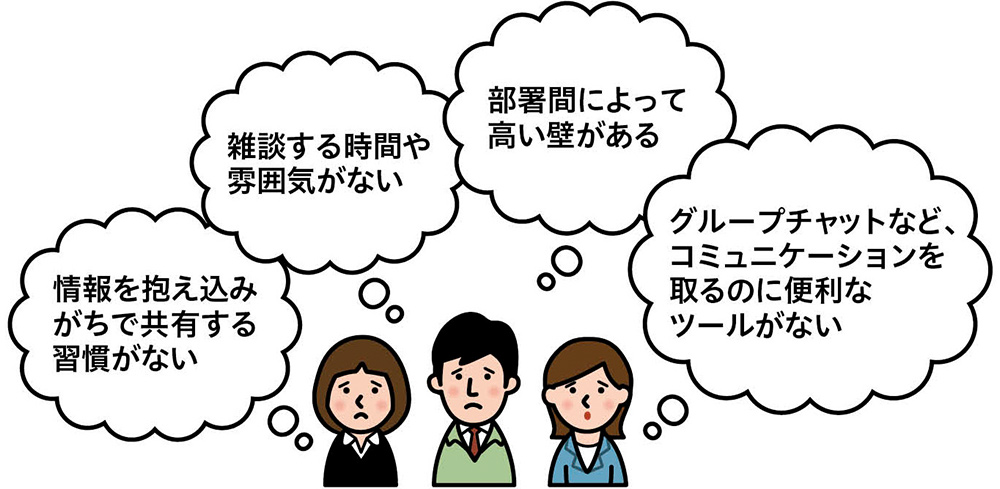

必要なのは、メンバーが自分を開放し合って互いに興味を持ち、コミュニケーションを取ることだ。一方で、仕事の仕方や組織の構造が、こうした関係性の構築を妨げている場合もある(図C)。例えば雑談が職場のコミュニケーションを育むとの見方は浸透してはいるものの、無駄話をして仕事をサボっていると捉える向きもまだ根強い。効率が優先されると、どうしても目の前にある仕事だけに集中せざるを得ない。集中するのはもちろん大事だが、職場の空気が常に張り詰めた状況では話しかけにくい雰囲気ができ、疑問があっても尋ねにくい。縦割りによる部署間の壁があったり、情報を共有する習慣がなかったりする場合も、協力し合う機会が遠ざかる。

リモートワークが進む中でグループチャットやクラウドツールのようなコミュニケーションに役立つデジタルツールも複数登場した。こうしたツールが社内で導入されていなかったり運用が進んでいなかったりする環境では、メンバー同志が頼り合うのは難しくなるだろう。

図C チーム意識の醸成を阻む事例

画面を拡大してご覧下さい。

この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。

残り1809文字 / 全文3981文字

沢渡 あまね

あまねキャリア代表取締役CEO1975年生まれ。作家、企業顧問、ワークスタイルおよび組織開発専門家。「組織変革Lab」主宰。ダム際ワーキング協会共同代表、大手企業 人事部門・デザイン部門ほか顧問。プロティアン・キャリア協会アンバサダー、DX白書2023有識者委員。日産自動車、NTTデータなど(情報システム・広報・ネットワークソリューション事業部門などを経験)を経て現職。400以上の企業・自治体・官公庁で、働き方改革、組織変革、マネジメント変革の支援・講演および執筆・メディア出演を行う。趣味はダムめぐり。#ダム際ワーキング 推進者。組織改革・マネジメント変革に関する著書多数。