中小企業こそ実践したい!

チームビルディングのイロハ

社員の自律性をうまく引き出す

1 on 1ミーティングのポイント

「従業員にやる気がない」「人が育たない」「すぐに辞めてしまう」

といった人に関する悩みを抱えていませんか。

従業員のモチベーションをアップし、企業を成長させる

理想の組織はどうすればつくれるのかを紹介します。

- 自律型人材

- 評価面談

- 沢渡あまね

この記事のポイント

- 企業の成長には自律型人材の育成が欠かせない

- 1 on 1成功のキーワードは「未来目線」と「柔軟性」

- 多様な自律の型を理解し、実践する

企業が求める人材像の一つとして、「自律型人材」が挙げられるようになって久しい。変化の激しい昨今ではより重要性が増し、様々な育成方法を目にする機会も多い。自律型人材が求められる背景について、多くの企業や自治体で組織開発を手がける沢渡あまね氏は以下の3つを挙げる。

- 1. 終身雇用モデルの終焉

- 高度経済成長期以降、日本特有の雇用形態として長年定着してきた終身雇用制は、経済状況の変化や働き方の多様化により終わりを迎えつつある。企業が敷いたレールの上を走り続ければ定年というゴールを迎えられた時代から、社員自らがキャリアプランを主体的に描かなければならない時代へと変貌を遂げた。

- 2. ビジネスモデル変革の必要性

- あらゆる企業で、従来の仕事のやり方を維持したままでの事業継続が難しくなった。自動車産業で言えば、決められた車種を大量生産する形態から、MaaS(モビリティ・アズ・ア・サービス)のように自動車プラス移動空間に付加価値を与えるサービスや、自動車のシェアで成立するサービス型ビジネスモデルへの変化が進む。社会環境の変化や世の中のニーズに応えるために、企業は新しい製品やサービス、さらには新たにマネタイズできるビジネスを主体的に提案し、実現させる人材を必要とするようになった。

- 3. 社会環境の変化(少子高齢化)への適応

- 急速に高齢化が進む日本では、定年の延長により、高齢社員と若手社員がチームを組んだり、リモートワークで異なる地域に住む人たちと日常業務を進めたりと、働く状況の変化が著しい。企業はこうした変化に適応し、働く環境を整えなければならない。

「これまでのやり方が通用しなくなった今、事業を継続するには企業も変わらなければなりません。組織全体が多様な変化に合わせてトランスフォームし、より高い成果を出すために、自律した人材は欠かせなくなっています」と沢渡氏は言う。

ときには3人で"1 on 1 on 1"を行う

こうした時代に、社員育成施策の一つとして導入されたのが「1 on 1ミーティング」だ。1 on 1ミーティングは上司と部下が1対1で行うミーティングで、日本では2010年代後半以降から普及し始めた。図Aは企業が1 on 1ミーティングを導入した目的だ。最も多いのは「社員の主体性・自律性の向上」で52.5%、次いで「自律的キャリア形成の支援」の41.5%と、いずれも自律性の向上を主な狙いとする。

図A 1 on 1ミーティングの導入目的(上位6つ)

画面を拡大してご覧下さい。

※首都圏、大阪圏、名古屋圏の企業にて人事系業務を担当する正社員936人を対象に2022年1月実施

1対1のスタイルのため本音が言いやすく、上下間のコミュニケーションが深まる利点がある一方で、「形骸化され意味がない」「上司と2人きりの状態で本音を話すのは難しい」といった声も少なくない。沢渡氏はこれを「コミュニケーションの仕方がアップデートされていないからだ」と指摘する。1 on 1というスタイルだけを導入しても、評価基準や思考が旧態依然でコミュニケーション手法も過去のままでは意味がない。話すテーマ設定もなく、目先の業務の進捗を確認するだけだったり、マネジャーや年長者が一方的に持論を述べるだけで部下の話を全然聞かなかったりするケースもあるようだ。

形だけ向き合っても、実質的な対話がなくお互いに気が重くなるだけの1 on 1は、コミュニケーションを深めるどころか逆効果となる。評価される側だけでなく、評価する側にとっても無力感を募らせ、良くない影響を及ぼす恐れがあると沢渡氏は警鐘を鳴らす。

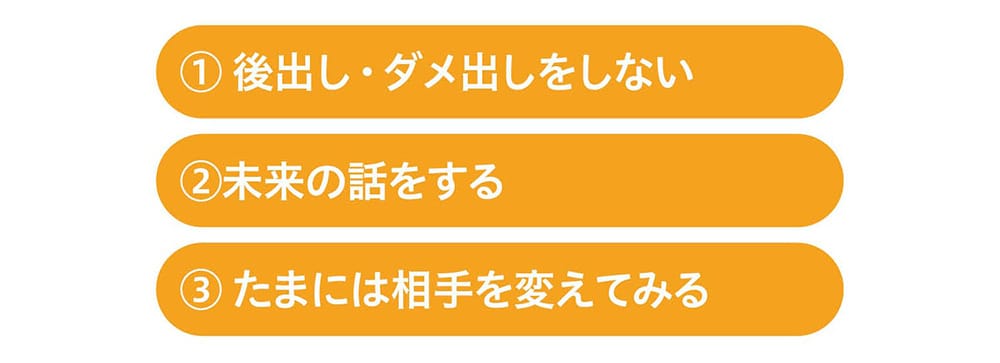

図Bは1 on 1の形骸化を防ぎ、成功させる3つのポイントだ。

図B 評価面談や1 on 1がうまくいく3つのポイント

画面を拡大してご覧下さい。

①は、1 on 1だけでなく評価面談の際にも避けるべき行為だ。過去の行動を引き出してのダメ出しは、最もやってはならない。後出しのダメ出しが重なると、社員はやる気を失い上司への信頼をなくす。評価する側は普段の社員の行動や言葉に留意して、気になる点があったらできるだけその場、もしくは翌日に確認する姿勢が望ましい。②は、評価される側に対して「今後は仕事に対してどう取り組みたいか」と、"これから"の話を題材にするのがポイントだ。1 on 1を、前を向くためのコミュニケーションの場と捉える。話すテーマがないと悩むマネジャーにはぜひ試してほしい。

③は、1 on 1のやり方に幅を持たせて有効にする方法だ。1 on 1ミーティングの固定化された関係がネックであれば、相手を変えると打開策になるかもしれない。例えば、部下から相談された内容に詳しい他部署のマネジャーをアテンドしたり、部下の同僚や若手との1 on 1を仕掛けたりするのも良い。あるいは人数を増やして"1 on 1 on 1"のように3人でミーティングをするのも効果的だ。第三者の存在によって新しい着眼点が得られ、どちらかの意見に偏らない解決策が見つかりやすくなる。1 on 1を固定化し過ぎず、適度に自由度を取り入れる体制も必要だ。

企業側の1 on 1ミーティングに対する姿勢も変化している。沢渡氏によると、かつては現場に丸投げするケースが多かったが、最近はマネジャーや年長者にレクチャーを行い、1 on 1本来の目的や方法を現場に理解させる企業が増えているという。こうした企業努力で、上司と部下の関係性が改善したり、部下のモチベーションが上がったりする成果が得られる。1 on 1を惰性で行うのではなく、柔軟な視点を持って臨むことが重要だ。

この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。

残り1223文字 / 全文4086文字

沢渡 あまね

あまねキャリア代表取締役CEO1975年生まれ。作家、企業顧問、ワークスタイルおよび組織開発専門家。「組織変革Lab」主宰。ダム際ワーキング協会共同代表、大手企業 人事部門・デザイン部門ほか顧問。プロティアン・キャリア協会アンバサダー、DX白書2023有識者委員。日産自動車、NTTデータなど(情報システム・広報・ネットワークソリューション事業部門などを経験)を経て現職。400以上の企業・自治体・官公庁で、働き方改革、組織変革、マネジメント変革の支援・講演および執筆・メディア出演を行う。趣味はダムめぐり。#ダム際ワーキング 推進者。組織改革・マネジメント変革に関する著書多数。