中小企業こそ実践したい!

チームビルディングのイロハ

変化やプロセスを評価し

職場のギスギスを一掃する

「従業員にやる気がない」「人が育たない」「すぐに辞めてしまう」

といった人に関する悩みを抱えていませんか。

従業員のモチベーションをアップし、企業を成長させる

理想の組織はどうすればつくれるのかを紹介します。

- 職場不和

- ギスギス解消

- 沢渡あまね

この記事のポイント

- 「ギスギス感」は組織の将来を左右する

- 職場内での選択肢を増やせば風通しが良くなる

- 広い視野と感謝の表明が職場環境をスムーズにする

数年前から、「不寛容社会」という言葉が聞かれるようになった。おのおのが自分の立場の正義を振りかざして生まれるギスギスした空気感は、働く環境にも影響を及ぼす。「社員とのコミュニケーションがうまくいかない」「職場の雰囲気がギスギスしている」と頭を悩ませる経営者も少なくないのではないだろうか。

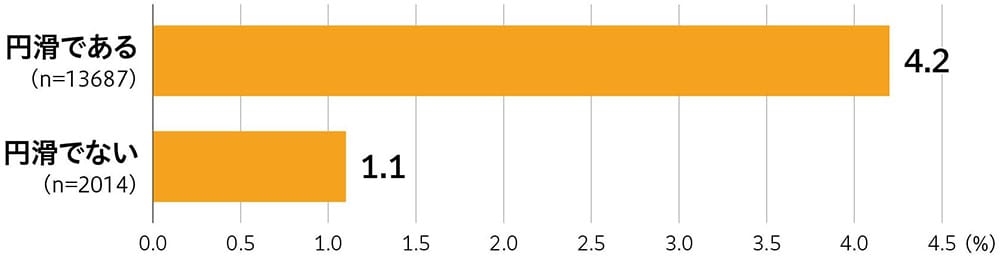

図Aは、社内コミュニケーションの円滑度合い別に、労働生産性の変化率(中央値)をグラフ化したものだ。社内コミュニケーションが「円滑である」と答えた事業者のほうが、「円滑でない」と答えた事業者よりも労働生産性の変化率が高い。

図A 労働生産性の変化率(社内コミュニケーションの円滑度合い別、中央値)

画面を拡大してご覧下さい。

出典:(株)帝国データバンク「令和6年度中小企業の経営課題と事業活動に関する調査」

- ※1社内コミュニケーションの円滑度合いについて、「円滑である」は「非常に円滑である」「ある程度円滑である」と回答した事業者の合計。「円滑でない」は「全く円滑ではない」「あまり円滑ではない」と回答した事業者の合計

- ※2社内コミュニケーションの円滑度合いについて、「経営者のみで経営している」と回答した事業者は除く

- ※3労働生産性=付加価値額÷従業員数で算出している

- ※4付加価値額=営業利益+人件費+賃借料+租税公課

- ※5労働生産性の変化率は、2023年と2018年を比較して算出したもの

多くの企業や自治体で組織開発を手がける沢渡あまね氏は、職場におけるコミュニケーションについて「かつてに比べると、円滑な社内コミュニケーションに向けて取り組む企業が増え、成果も出ている一方で、残念ながらまだギスギスしている企業もあるようです」と話す。よく見られるのは次のような現状だ。

- 1. 部門間・階層間の情報共有や連携が十分でない

- 部署をまたいだ情報共有や連携が難しく、全社的な一体感や迅速な意思決定が阻害される。必要な情報がタイムリーに届かず、ミスや二度手間が発生しやすい。

- 2. マネジャーとメンバーの心理的距離と認識にズレがある

- メンバーがマネジャーに相談しにくい、マネジャーがメンバーの状況を把握しづらいなど、コミュニケーションの認識にズレがあり、意図が正確に伝わらない。

- 3. 率直な本音が言えない・信頼できる話し相手がいない

- 面談やチーム会議で本音を話せない、社内に本音を話せる相手がいないと感じる社員が多い。発言をためらう心理的リスクが複合的に存在し、率直な意見交換ができない。

- 4. 管理職に必要なはずの能力が不足している

- 管理職のコミュニケーション能力や、マネジメントする立場として必要になる他部署業務に関する知識や理解が不足し、社内のコミュニケーション不全が起きる。

- 5. 多様な働き方が新たなコミュニケーション課題を生む

- テレワーク下のコミュニケーション体制の不備から、微妙なニュアンスが伝わりにくい、気軽に声をかけにくい、ネガティブフィードバックが困難といった問題が起こり、社員の孤立や情報断絶を招く。

職場における「ギスギス」は、部門間や階層間という組織の構造だけでなく、人間関係やワークスタイルにおいても広範囲に存在するといえる。

職場環境の改善は社員への敬意を表すメッセージになる

こうした現状に至る要因を具体的に表したのが図Bだ。

図B 職場がギスギスする考え方・行動とその影響

画面を拡大してご覧下さい。

ギスギスの要因には、職場環境を中心とするハード面と、考え方や行動といったソフト面の両方が考えられる。ハード面で見られるのは、寒暖差が激しくて薄暗い状態を当たり前とする作業現場や、古いスペックのパソコンやソフトウエアの使用などだ。一方、ソフト面では過去のパターン踏襲へのこだわりや、デジタルやITを使った仕事の仕方を認めない風潮が挙げられる。こうした環境や考え方・行動がもたらす影響は大きい。職場のギスギスを生み出し、社員のモチベーションや自律性を低下させ、ひいては企業の可能性まで奪ってしまう。ギスギスを放置すると、企業の未来にまで影響が及ぶのだ。

言い換えれば、職場のギスギスを解決する効果は非常に大きいといえる。沢渡氏は「職場環境を改善しても利益にはつながらないと思いがちですが、社員に気持ちよく働いてもらうために投資をする姿勢がメッセージとして伝わります。働き手を、人として尊重する意思表示ともいえるでしょう。確実に社員のモチベーションアップや生産性向上につながります」と話す。

事実、沢渡氏が支援した企業で、製造現場の照明や空調設備を整えたり、社内で使えるチャットシステムを取り入れたりした結果、従業員エンゲージメントが向上して離職率低下や売り上げ増となった企業もあるという。「もし今の職場環境があまり良くないのであれば、むしろチャンスです。社員に企業の姿勢や思いを伝え、懐の深さを示す何よりの機会だからです。ぜひ改善に取り組んでほしい」と力を込める。

加えて、沢渡氏が提唱するのは「職場の中のカラーバリエーションを増やすこと」だ。カラーバリエーションとは、いうなれば選択肢の多様性だ。好きな色が人それぞれ異なるように、いろいろな働き方のカラーバリエーションを増やせば、視野が広がり、新たな気付きも増える。オフィスワークとテレワークを選べるようにする、会議を行う場所を会議室だけに固定化しない。司会進行役はランダムに任せる。小さなプロジェクトの決裁権を若手に託す──。このような働き方、会議の仕方、意思決定の方法などは、カラーバリエーションを広げるのに最適といえるだろう。

「特定の決まったやり方にこだわる姿勢には良い部分もあるものの、新しい意見や可能性の芽を摘む危険性があります。仕事におけるカラーバリエーションの許容とは、対話を増やし、風通しを良くするコミュニケーションの在り方といえるでしょう」

この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。

残り1240文字 / 全文4182文字

沢渡 あまね

あまねキャリア代表取締役CEO1975年生まれ。作家、企業顧問、ワークスタイルおよび組織開発専門家。「組織変革Lab」主宰。ダム際ワーキング協会共同代表、大手企業 人事部門・デザイン部門ほか顧問。プロティアン・キャリア協会アンバサダー、DX白書2023有識者委員。日産自動車、NTTデータなど(情報システム・広報・ネットワークソリューション事業部門などを経験)を経て現職。400以上の企業・自治体・官公庁で、働き方改革、組織変革、マネジメント変革の支援・講演および執筆・メディア出演を行う。趣味はダムめぐり。#ダム際ワーキング 推進者。組織改革・マネジメント変革に関する著書多数。