文豪たちが愛した街を歩く

文京区[ 東京都 ]

- 森鴎外

- 夏目漱石

- 根津神社

- 小石川植物園

- 森鴎外記念館

森鴎外と夏目漱石は明治を代表する2大文豪だ。

作風が対照的な両者は、日本近代文学の双璧とされ、共に文京区本郷にある東京大学に学んだ。

文学者となってからも同区に暮らした2人のゆかりの地を訪ね、文豪が愛した街に思いを馳せる。

文京の地に学び、居を構えた

明治を代表する2大文豪を想う

森鴎外は、1862年、津和野藩(現島根県)に代々仕える医師の家庭に長男として生まれた。本名を森林太郎という。10歳で父と上京し、11歳で現在の東京大学医学部にあたる東京医学校医学本科の予科に入学した。本科卒業後は陸軍の軍医となる。

1884年から約4年間、ドイツ軍の衛生制度を研究・調査すべく、ドイツに留学した。帰国後は交際していたドイツ女性との悲恋を題材にしたともいわれる最初の小説『舞姫』を発表する。軍医の傍ら、次々と小説を執筆し、文学評論や海外小説の翻訳も精力的に手がけた。

夏目漱石は、1867年に現在の新宿区内を治める名主の5男として生まれた。本名を夏目金之助という。旧制中学では病気を事由に中退や落第を経験したが、23歳で現在の東京大学文学部である東京帝国大学英文科に入学する。

卒業後は教員となった。当時の文部省から英語の研究を命じられ、1900年から約3年間、イギリスに留学する。帰国後は、東京帝大の講師となり、執筆活動を開始する。

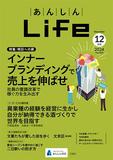

鴎外と漱石は、共に根津神社の氏子だった。根津神社は約1900年前に日本武尊によって創祀された。社殿を奉建したのは江戸城を築いた武将、太田道灌だ。5代将軍の徳川綱吉は、6代将軍家宣の屋敷地を献納し大造営を行った。1706年に完成した権現造りの本殿、幣殿、拝殿、唐門、西門、透塀、楼門は震災や戦禍を免れ、一つも欠けず現存する。7つの建造物は国の重要文化財に指定されている。

右/根津神社の拝殿。平安時代に始まり江戸時代に流行した権現造りの手本と賞される建物だ

根津神社は、鴎外と漱石にとって散歩道だった。漱石の小説『道草』は根津神社が舞台だ。楼門をくぐるとすぐ左手に大きな石がある。鴎外と漱石は、散歩中に石に腰をかけ、小説の構想にふけったという。いつしか"文豪の石"と呼ばれるようになり、現在も参拝客が休憩している。

文豪の石の奥にある水飲み台は、森鴎外碑銘水と呼ばれる。陸軍軍医監の鴎外が、日露戦争戦勝記念に奉納した戦利砲弾に由来する。当初は台座にロシア製の砲弾が載っていたが、戦時中に金属供出された。残った台座が水飲み台に転用され、現在も使われる。

右/舞台造りの社殿。池を見下ろすかたちで立つ

鴎外と漱石が生きた明治時代、根津神社にはつつじヶ岡があった。現在はつつじ苑として整備され、乙女稲荷の千本鳥居を見下ろす斜面に、春には約100種3000株が咲く。

文豪たちが暮らした街の面影は

リアルな世界にも小説にも息づく

漱石が、イギリスから帰国後約3年間住んだのが現在の文京区向丘だ。根津神社の裏門から徒歩約5分の場所にある。現在は、夏目漱石旧居跡の石碑が立つ。最初の小説『吾輩は猫である』はここで執筆された。建物は"猫の家"の愛称で知られたが、現在は愛知県犬山市の明治村に移築されている。

漱石が住んだ"猫の家"には、くしくも、漱石入居前に鴎外が1年ほど住んでいた。鴎外はこの家を"千朶山房"と呼んだ。小説『文づかひ』を発表し、文壇での地位を確立した頃である。

根津神社から徒歩約20分の場所に、小石川植物園がある。同園は植物に関する研究・教育を行う東京大学の附属施設だ。同園は漱石の小説『こころ』にも登場する。

前身は1684年に江戸幕府が設立した薬草栽培法を研究する小石川御薬園だった。1875年に植物園となる。面積16万1588m2の広大な敷地では、台地、傾斜地、低地、泉水地の地形を生かし、約4000種の植物が管理される。

低地に広がる日本庭園は、1652年に徳川綱吉が設けた別邸、白山御殿の庭園に由来する。池のほとりに建つのは、旧東京医学校本館だ。若き鴎外も学んだ。元は1876年に東大本郷キャンパスにあったが、1911年に赤門近くに移築された。関東大震災で本郷キャンパス内のほとんどが全半壊する中、大損害を免れる。1969年に現在地に移築され、国指定重要文化財となった。

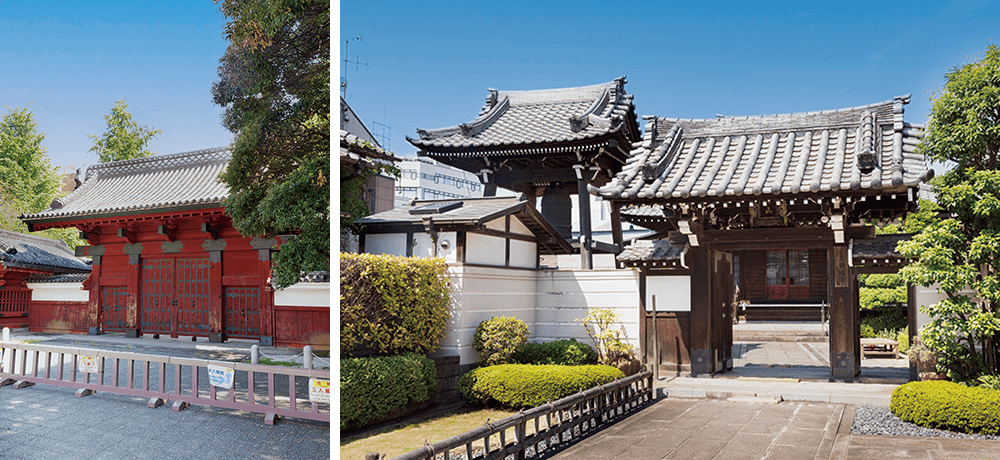

右/漱石が下宿した新福寺。かつてあった建物の2階を間借りし、級友と共同生活を送った

小石川植物園の南に隣接する新福寺は、漱石が下宿した場所だ。大学合格を目指し、牛込の実家を離れて級友との共同生活を始めた。自炊生活を送りながら英語塾に通い、東大予備門合格を果たしたという。大学在学中は文京区指ヶ谷で暮らした。漱石の小説には、実在の坂や寺を散策する様がよく描かれる。多感な20代前半を当地で送った経験が、後年の作家活動にも色濃く反映されたと思われる。

鴎外は、30歳で文京区千駄木の団子坂上に居を構えた。2階から品川沖が見えたという。鴎外は居を観潮楼と名付け、60歳で亡くなるまでの約30年を家族と過ごした。『阿部一族』や『山椒大夫』はここで生まれた。

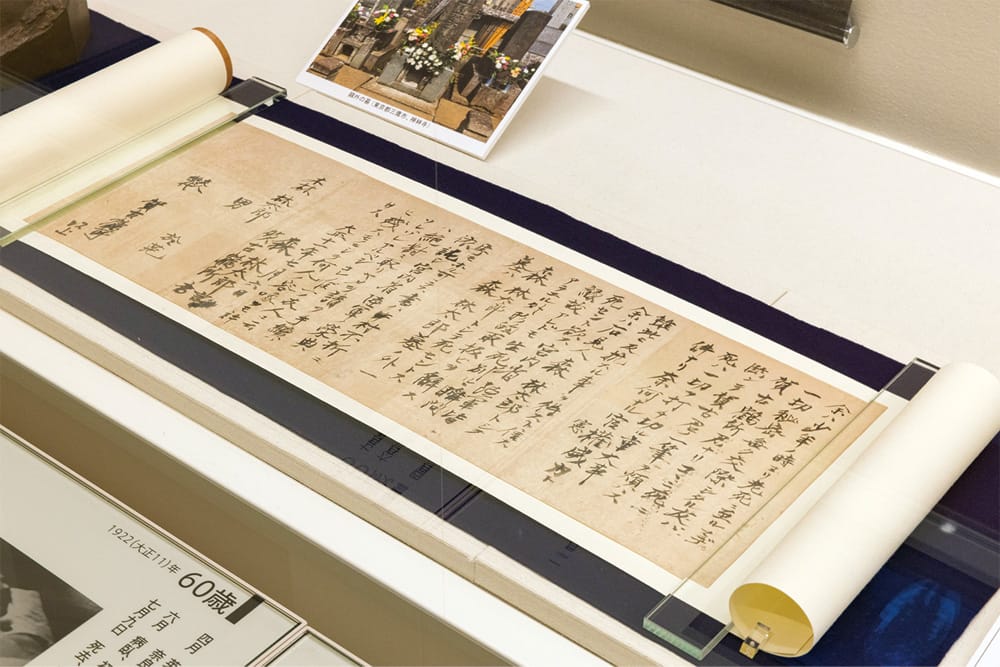

増築を重ねた家は、戦災ですべて消失した。跡地に図書館があったが、鴎外生誕150年である2012年に、文京区立森鴎外記念館が開館した。旧正門の敷石や大イチョウは現在も残され、東京都指定旧跡の森鴎外遺跡として保存されている。

右/観潮楼門に立つ鴎外。礎石と敷石は、現在も残る(写真提供:文京区立森鴎外記念館)

同館地下の展示室では、原稿や書簡、遺品をはじめとした貴重な所蔵資料が企画展示される。ついのすみかだったと物語る資料が遺言書だ。亡くなる3日前に、親友で医師の賀古鶴所に口述筆記させた。「余ハ石見人森林太郎トシテ死セント欲ス」「森林太郎墓ノ外一字モホル可ラス」と記される。最期は肩書から解放され、一人の人間でいたいと願った鴎外の思いが胸を打つ。

漱石は、鴎外よりも先に49歳で生涯を閉じた。同時代を駆け抜けた2大文豪の息吹は、2人が愛した文京の街の随所に今なお色濃く残る。

ちょっと寄り道

鰻本来の味わいを堪能できる

白焼きを丼で

1927年創業の鰻料理店。鰻は毎朝その日に使う分だけをさばく。焼く前に蒸す関東風と、蒸さずに地焼きする関西風のいずれも味わえる。白焼き丼は隠れた名物だ。蒸してタレをつけずに軽く炙った鰻を山葵醤油で味わう。

■鰻と地酒 稲毛屋

東京都文京区千駄木3-49-4

https://unagi-inageya.com/

この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。

残り5文字 / 全文3585文字

![博物学の巨匠・南方熊楠を訪ねて 南紀 [和歌山県]](/assets_c/2026/01/thumb_202602-thumb-400xauto-864.jpg)

![金沢三文豪ゆかりの地を訪ねて 金沢 [石川県]](/assets_c/2025/12/thumb_202601-thumb-400xauto-803.jpg)

![改革の名君・上杉鷹山を訪ねて 米沢 [山形県]](/assets_c/2025/11/thumb_202512-thumb-400xauto-763.jpg)

![誇り高き幕末のリーダー・土方歳三を訪ねて 日野 [東京都]](/assets_c/2025/10/thumb_202511-thumb-400xauto-727.jpg)

![昭和の文豪・太宰治を訪ねて 津軽 [青森県]](/assets_c/2025/09/thumb_202510-thumb-400xauto-661.jpg)

![農家出身の経営コンサルタント 二宮尊徳を訪ねて 小田原 [神奈川県]](/assets_c/2025/08/thumb_202509-thumb-400xauto-608.jpg)

![藩の育成と繁栄を導いた伊達政宗を訪ねて 宮城 [宮城県]](/assets_c/2025/07/thumb_202508-thumb-400xauto-564.jpg)

![維新の立役者・坂本龍馬を訪ねて 高知 [高知県]](/assets_c/2025/06/thumb_202507-thumb-400xauto-542.jpg)

![人材教育を重んじた水戸藩を訪ねて 水戸 [茨城県]](/assets_c/2025/05/thumb_202506-thumb-400xauto-494.jpg)

![希代の名軍師・黒田官兵衛を訪ねて 姫路 [兵庫県]](/assets_c/2025/04/thumb_202505-thumb-400xauto-428.jpg)

![渋沢栄一の郷里を訪ねて 深谷 [埼玉県]](/assets_c/2025/03/thumb_202504-thumb-400xauto-397.jpg)

![横浜の発展に尽くした実業家を訪ねて 横浜 [神奈川県]](/assets_c/2025/02/thumb_202503-thumb-400xauto-340.jpg)

![織田信長の若き日の足跡をたどる 尾張 [愛知県]](/assets_c/2025/01/thumb_202502-thumb-400xauto-318.jpg)

![真田一族の本拠地を訪ねて 上田 [長野県]](/assets_c/2024/12/thumb_202501-thumb-400xauto-295.jpg)

![文豪たちが愛した街を歩く 文京区 [東京都]](/assets_c/2024/11/thumb_202412-thumb-400xauto-108.jpg)

![長州の維新志士を訪ねて 萩 [山口県]](/assets_c/2024/11/thumb_202411-thumb-400xauto-57.jpg)

![武田信玄が慈しんだ地 甲府 [山梨県]](/assets_c/2024/11/thumb_202410-thumb-400xauto-109.jpg)

![平城京の立役者を訪ねて 奈良 [奈良県]](/assets_c/2024/11/thumb_202409-thumb-400xauto-106.jpg)

![足利氏の源流を訪ねて 足利 [栃木県]](/assets_c/2024/11/thumb_20240708-thumb-400xauto-110.jpg)

![明治維新の偉人を訪ねて 鹿児島 [鹿児島県]](/assets_c/2024/11/thumb_202406-thumb-400xauto-107.jpg)

![近江商人を訪ねて 近江 [滋賀県]](/assets_c/2024/11/thumb_202405-thumb-400xauto-87.jpg)

![徳川家康ゆかりの地 浜松 [静岡県]](/assets_c/2024/11/thumb_202404-thumb-400xauto-56.jpg)