人材教育を重んじた水戸藩を訪ねて

水戸[ 茨城県 ]

- 徳川斉昭

- 水戸徳川家

- 偕楽園

- 弘道館

- 常磐神社

水戸藩の財政ひっ迫と対外危機の高まりを受け

藩政改革に手腕を発揮したのが9代藩主の徳川斉昭だ。

斉昭は矢継ぎ早に行った施策の中でも特に人材育成を重んじ

次世代の教育に力を注いだ。先駆的な教育によって

水戸を学問の府へと発展させた斉昭の功績をたどる。

藩政改革の目玉として

全国最大規模の藩校を創設

水戸徳川家は徳川御三家の一つで、歴代当主が水戸藩主を務めた。水戸黄門として知られる2代目藩主の徳川

水戸学を

約10.5ヘクタールの敷地には、文武の試験を行う

幕末維新期の藩内抗争により文館、武館、医学館などが焼失し、1945年の水戸空襲では八卦堂、孔子廟などが焼失した。戦災を免れた正門、正庁、至善堂は1964年に国指定重要文化財となる。

2015年には弘道館、偕楽園などが「近世日本の教育遺産群-学ぶ心・礼節の本源-」の構成文化財として日本遺産に認定された。ほぼ創設時の状態で保存される正庁や至善堂に、現在も江戸後期の雰囲気が残る。

右上/藩主が臨席して試験や諸儀式が行われた正庁正席の間

左下/来館者控えの間である諸役会所。尊王攘夷を略した「尊攘」の掛け軸が掲げられる

右下/斉昭の息子・慶喜が幼少期に学び、大政奉還後は謹慎した至善堂

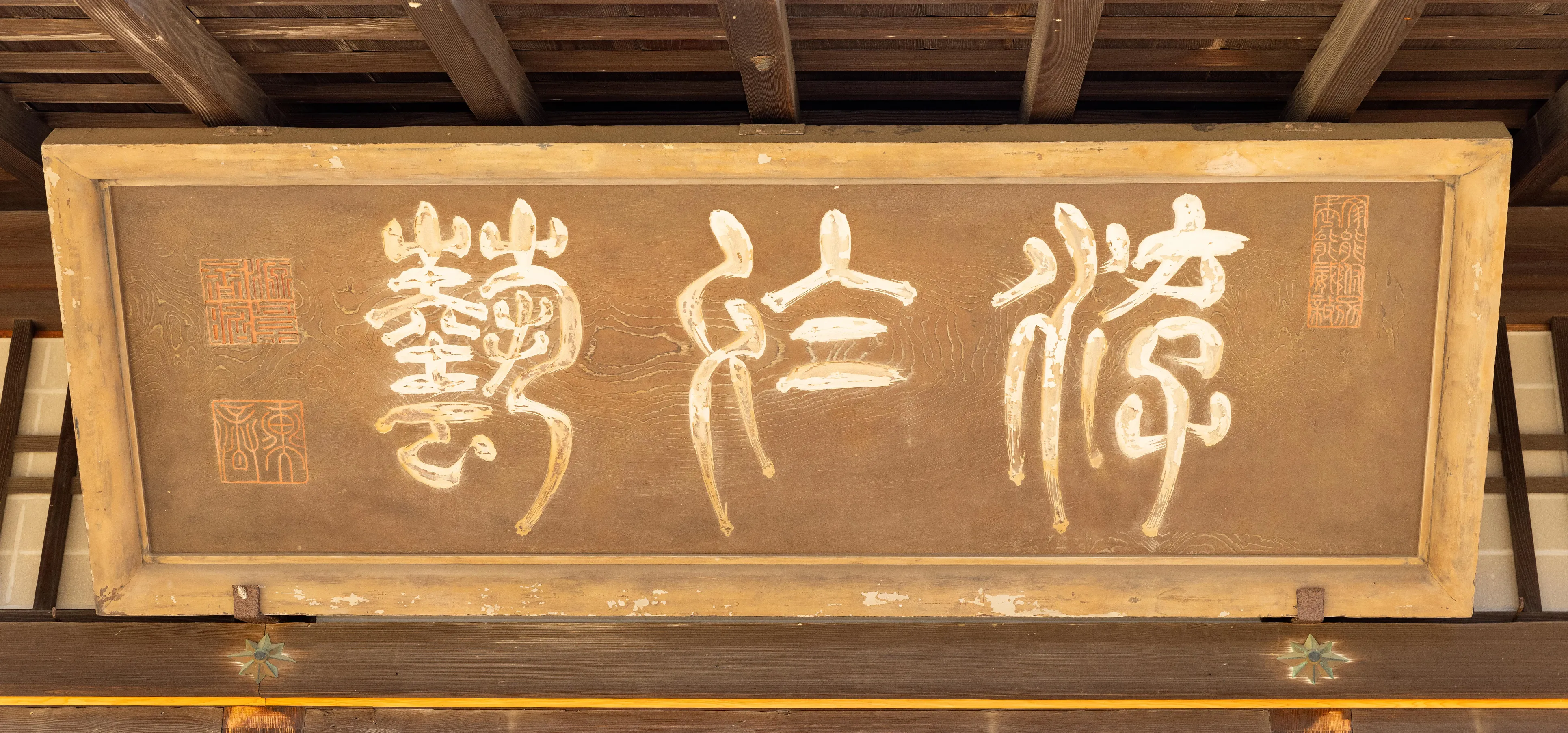

弘道館では藩士と子弟が学んだ。15歳から40歳までの就学が義務付けられ、卒業制度がない生涯教育の実践場だった。正庁には斉昭が書いた

弘道館では、文芸においては儒学、礼儀、歴史、天文、数学、地図、和歌、音楽、武芸においては剣術、槍術、柔術、兵学、鉄砲、馬術、水泳と多様な教育が行われた。医学館では医術の教授に加え、種痘や製薬も実施された。弘道館はきめ細かな教育体系を備え、総合大学の機能を担った。

公園内の八卦堂には、弘道館の建学の精神と教育方針を記した弘道館記碑が納められる。斉昭が腹心の

右/八卦堂の屋根は、8本の柱と軒を連結する凝った

この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。

残り2271文字 / 全文3898文字

![博物学の巨匠・南方熊楠を訪ねて 南紀 [和歌山県]](/assets_c/2026/01/thumb_202602-thumb-400xauto-864.jpg)

![金沢三文豪ゆかりの地を訪ねて 金沢 [石川県]](/assets_c/2025/12/thumb_202601-thumb-400xauto-803.jpg)

![改革の名君・上杉鷹山を訪ねて 米沢 [山形県]](/assets_c/2025/11/thumb_202512-thumb-400xauto-763.jpg)

![誇り高き幕末のリーダー・土方歳三を訪ねて 日野 [東京都]](/assets_c/2025/10/thumb_202511-thumb-400xauto-727.jpg)

![昭和の文豪・太宰治を訪ねて 津軽 [青森県]](/assets_c/2025/09/thumb_202510-thumb-400xauto-661.jpg)

![農家出身の経営コンサルタント 二宮尊徳を訪ねて 小田原 [神奈川県]](/assets_c/2025/08/thumb_202509-thumb-400xauto-608.jpg)

![藩の育成と繁栄を導いた伊達政宗を訪ねて 宮城 [宮城県]](/assets_c/2025/07/thumb_202508-thumb-400xauto-564.jpg)

![維新の立役者・坂本龍馬を訪ねて 高知 [高知県]](/assets_c/2025/06/thumb_202507-thumb-400xauto-542.jpg)

![人材教育を重んじた水戸藩を訪ねて 水戸 [茨城県]](/assets_c/2025/05/thumb_202506-thumb-400xauto-494.jpg)

![希代の名軍師・黒田官兵衛を訪ねて 姫路 [兵庫県]](/assets_c/2025/04/thumb_202505-thumb-400xauto-428.jpg)

![渋沢栄一の郷里を訪ねて 深谷 [埼玉県]](/assets_c/2025/03/thumb_202504-thumb-400xauto-397.jpg)

![横浜の発展に尽くした実業家を訪ねて 横浜 [神奈川県]](/assets_c/2025/02/thumb_202503-thumb-400xauto-340.jpg)

![織田信長の若き日の足跡をたどる 尾張 [愛知県]](/assets_c/2025/01/thumb_202502-thumb-400xauto-318.jpg)

![真田一族の本拠地を訪ねて 上田 [長野県]](/assets_c/2024/12/thumb_202501-thumb-400xauto-295.jpg)

![文豪たちが愛した街を歩く 文京区 [東京都]](/assets_c/2024/11/thumb_202412-thumb-400xauto-108.jpg)

![長州の維新志士を訪ねて 萩 [山口県]](/assets_c/2024/11/thumb_202411-thumb-400xauto-57.jpg)

![武田信玄が慈しんだ地 甲府 [山梨県]](/assets_c/2024/11/thumb_202410-thumb-400xauto-109.jpg)

![平城京の立役者を訪ねて 奈良 [奈良県]](/assets_c/2024/11/thumb_202409-thumb-400xauto-106.jpg)

![足利氏の源流を訪ねて 足利 [栃木県]](/assets_c/2024/11/thumb_20240708-thumb-400xauto-110.jpg)

![明治維新の偉人を訪ねて 鹿児島 [鹿児島県]](/assets_c/2024/11/thumb_202406-thumb-400xauto-107.jpg)

![近江商人を訪ねて 近江 [滋賀県]](/assets_c/2024/11/thumb_202405-thumb-400xauto-87.jpg)

![徳川家康ゆかりの地 浜松 [静岡県]](/assets_c/2024/11/thumb_202404-thumb-400xauto-56.jpg)