リーダーたちの羅針盤

モータースポーツへの情熱が紡ぐ

創業からの信頼関係を

国内外の活動や経営に生かす

株式会社キャロッセ

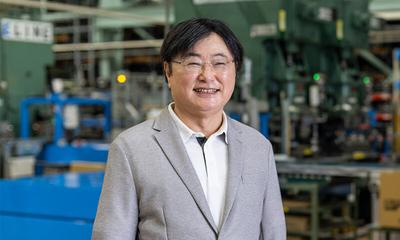

長瀬 努代表取締役社長

28歳でキャロッセに入社後、JAF全日本ジムカーナ選手権にドライバーとして参戦し1990年、92年、99年の3度のC1クラスシリーズチャンピオンに輝く。2009年から代表取締役社長。クスコレーシング監督としてはFIAアジア・パシフィックラリー選手権12年、13年2WD部門優勝、同年2WD部門マニュファクチャラーズタイトル、18年シリーズ総合優勝に代表される様々なタイトルを獲得。

- キャロッセ

- 長瀬努

- ものづくり

- 人材育成

- 市場開拓

この記事のポイント

- 群馬発! 3代にわたる車のアフターパーツの開発・製造・販売のエキスパート

- モータースポーツの知見をユーザーにフィードバックし、海外へも進出

- ラリーへの情熱で国内外から信頼を獲得した人材こそが財産

社員ドライバーとして全日本ジムカーナシリーズチャンピオン3回と、大手アフターパーツメーカーの経営者の中でも異色の経歴を持つ長瀬努代表取締役社長。だがその経験こそが会社のリーダーとしての源泉になっている。常にモータースポーツを中心に見据える企業理念の下、キャロッセは成長を続ける。

ラリーの経験を生かして、高い精度で加工ができるNC複合旋盤を使い、ユーザーのオーダーにきめ細かに応える。右が長瀬社長

キャロッセは群馬県高崎市に本社を置く、自動車向けアフターパーツの開発・製造・販売を行う会社です。今はアフターパーツメーカーですが、1977年に創業者の加勢裕二が始めた当初は、モータースポーツの競技に使用する車両の製作、ユーザーから預かった車両の整備も行うプロショップでした。

加勢自身がラリードライバーだったため、モータースポーツの中でもラリー(法規上公道走行可能な車両を使い複数の競技区間でタイムアタックをする自動車競技)に注力していました。その際、車両に付いている純正のパーツのままではどうしても性能や強度が不足してしまいます。ラリーで勝つためには必要な部品を自分たちで製造する必要がありました。

当時は、現在のようにアフターパーツメーカーが充実していない時代でした。次第にキャロッセが作るパーツの評判が立つようになります。パーツメーカーとしての比重が高くなり、83年にパーツブランドの「クスコ」を立ち上げました。パーツメーカーでのブランドは「クスコ」「セーフティ21」「キャロッセ」を展開し、中でも「クスコ」は自動車業界では社名を超えるほどに認知されています。

社員ドライバーとして活躍

群馬県で生まれた私は根っからの車好きで、高校生からバイクに乗り始め、自動車免許を取ってすぐに車に乗り換えました。レースの世界に憧れましたが、親からの反対もあって高校卒業後にはバスの整備工場でメカニックとして勤務しました。それでも、走ることへの思いは強く、レースに出なくても峠道を速く走ることに夢中になりました。周りは山に囲まれた環境で、群馬県はいわば聖地。漫画『頭文字D』(峠道を舞台に走ることに情熱を傾ける若者たちを描いた作品)に出てくる内容がリアルにあるような世界でした。

バスの整備工場で2年ほど働き、高崎市内のモータースポーツを得意とするプロショップへ転職しました。そこから私自身もレース活動にチャレンジするようになります。最初に出たのはダートトライアルと呼ばれる未舗装路でタイムを争う競技でした。アマチュアとして自分の車で出場し、過酷な路面で横転も当たり前の競技です。とにかく車が壊れるので、これは大変だと考え、舗装路で行われるモータースポーツの一種のジムカーナに転向しました。後に全日本ジムカーナ選手権で3回シリーズチャンピオンを獲得するに至ります。キャロッセに入社したのは、ジムカーナにのめり込んでいる最中の89年でした。

同じ高崎市内だったので、レース活動もやっていた代表の加勢とは顔なじみでした。何度か一緒に飲みに行く仲で、前職を辞めるタイミングで相談を持ちかけたのがキャロッセへ入社するきっかけです。

キャロッセにはメカニックとして入社しました。その当時のキャロッセは、まさにプロショップとの兼業からパーツメーカー専業に切り替える時期でした。パーツメーカーとしての仕事が増え、整備に手が回らなくなり、自社ではレースに参戦する車両と開発車両のみの整備に注力するようになります。私自身もメカニックから離れ、営業に携わるようになりました。

業界の大きな転換期となった出来事に、95年の道路運送車両法の規制緩和があります。それまでは純正品からスプリングを変更したり車高を変えたりするだけでも、構造変更検査などの車検手続きが必要でした。規制緩和の結果、定められた最低地上高を守れば特別な手続きなしに継続車検を受けられるようになりました。他にもアフターパーツの取り付けに関する様々な障壁がなくなり、業界にとって追い風となりました。競合するメーカーも多く参入したものの、競争激化がキャロッセの成長につながったと思います。

「クスコ」はまさに規制緩和の恩恵を受けた、車高を調整するキットを代表的な部品としてラインアップしています。取り扱う車種はスポーツカーが中心でした。あるとき、加勢が初代の「ホンダ・オデッセイ」を自家用車に購入しました。そのままでは気に入らなかったのでしょう。「格好良くないから、もっと車高を下げろ」とオデッセイ用の車高調を作るように指示されました。スポーツカー向けのノウハウを取り入れた車高調キットを作ると、非常に売れたのです。加勢のように、ファミリーカーでもこだわりを持って乗りたい人が多かった。早速他のミニバンにも車種を拡大し、2000年代前半にかけてブームと呼べるような状況が続きました。

一大ブームが後押しし、米国へ進出

営業の傍らジムカーナに参戦し続けた私のレースキャリアは、99年のシリーズチャンピオン獲得で終了します。以前より加勢から「40歳になったら区切りをつけて、仕事に取り組め」と言われていたからです。すると翌2000年、「これからは日本に代わる拠点を作らなくてはならない。米国に移住しろ」と指示が出たのです。「英語もろくにしゃべれない。なんとか出張で勘弁してください」と願い出て、ビザ有効期間ギリギリの1カ月単位の滞在を繰り返す活動を、しばらく続けることになりました。

米国では加勢の友人の会社が現地でキャロッセの代理店を行う運びとなり、そこを拠点にフォローする仕事をしていました。具体的には、日本でキャロッセが取り扱っている車種の部品について、同じ車種の左ハンドル車にも取り付けられるかを調べ、できないなら改良するというものでした。これまで日本国内で右ハンドル向けに行ってきたことを、現地で一からなぞっていったわけです。米国へ行って従来の車種ラインアップとは大幅に異なるアメ車向けパーツを新規に開発するリスクは取りませんでした。米国はカスタムのトレンドの移り変わりが激しい。前年はヨーロッパ車がブームだったのに、年が変わればビッグアメリカンが主流になる。流行を追いかけるのが非常に困難だからです。売り上げは目覚ましいものではありませんでしたが堅実で、結果的に08年のリーマンショックの打撃を回避できました。その後も米国での経営は続けられています。

また、新型コロナウイルス感染症が流行した時には公共交通機関が使えず、自家用車が安全な乗り物として重宝されました。旅行や外食などに行けなくなった結果、愛車の改造費に回すユーザーが増えてECを中心に売り上げが伸びた。会社にとって予想外の展開でした。

この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。

残り2980文字 / 全文6227文字

企業情報

- 社名

- 株式会社キャロッセ

- 事業内容

- 自動車部品製造・チューニング

- 本社所在地

- 群馬県高崎市新保町1664-1

- 代表

- 長瀬努

- 従業員数

- 45名(2025年3月現在)