リーダーたちの羅針盤

木おけで仕込む

"本物のしょうゆ"

ブランディングに心血を注ぎ

仲間と共に世界に挑む

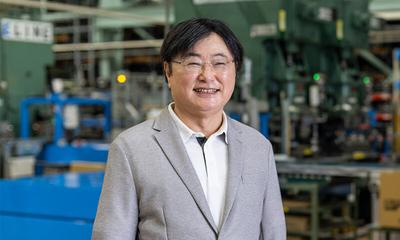

ヤマロク醤油株式会社

山本 康夫代表取締役

1972年生まれ。大学卒業後、故郷の香川県・小豆島の佃煮メーカーに就職し、大阪と東京で営業を経験。29歳で実家のしょうゆ蔵を継ぐ。20年間で年商を14倍に立て直した。2012年に「木桶職人復活プロジェクト」を発足させる。20年には「木桶仕込み醤油輸出促進コンソーシアム」の発起人となり、木おけ仕込みしょうゆの輸出促進を先導している。

- ブランディング

- SNS戦略

- プロジェクト発足

- 海外販路拡大

この記事のポイント

- 木おけ仕込みしょうゆのブランディングで、赤字経営のしょうゆ蔵を立て直す

- DMや蔵の見学会、直販に力を入れ、売り上げは飛躍的に向上する

- 競合他社と協同し、木おけづくりのプロジェクトを活性化させる

約150年続く老舗のしょうゆ蔵、ヤマロク醤油の5代目蔵元の山本康夫氏は、傾きかけた家業を持ち前の行動力と推進力で立て直した。無添加のしょうゆにこだわり、木おけ仕込みの伝統を守りながら、次世代にたすきをつなぐ強い信念を持っていた。

しょうゆづくりに適した温暖少雨の気候の小豆島。ヤマロク醤油の入り口では、会社の代名詞となった大きな木おけが出迎える

瀬戸内海に浮かぶ香川県・小豆島のしょうゆ蔵、ヤマロク醤油の創業は、江戸時代の終わり頃でした。もろみ店として開業しましたが、3代目に当たる祖父がしょうゆを搾る圧搾機を導入し、しょうゆ店としての生業が始まりました。

小豆島は、温暖少雨の瀬戸内海式気候です。仕込みに適した気候に恵まれ、しょうゆづくりは江戸時代から続く島の伝統産業でした。じっくりと時間をかけて熟成させる木おけ仕込みは昔ながらの醸造法です。現在、小豆島で木おけ仕込みを続けているのはヤマロク醤油を含めた数軒のみ、全国規模で見ても木おけ仕込みはしょうゆ生産量のわずか1%ほどにとどまります。

ヤマロク醤油は希少な製法を守る老舗蔵です。しかし、父から家業を継げと言われたことは一度もなく、私にもその気は全くありませんでした。ただ、私は故郷の小豆島が好きなので、島で働きたいとの強い気持ちはありました。

愛知県内の大学を卒業後、私は地元の佃煮メーカーに就職しました。担当したのは主に小売店や量販店の営業でした。もともと食の世界に興味があり、それに携わる仕事をしたいとの夢がありました。ところが、実際に働き始めると描いていたイメージと違うと思い知ります。良質なものを顧客に届けたくて無添加商品をつくっていましたが、店舗バイヤーからは「高い」と突っぱねられ、安く買いたたかれました。化学調味料を添加した安価な商品にばかり需要があったのです。質よりコストバリューが重視される現実を思い知りました。とはいえ、自分は化学調味料を加えた食品は食べたくない。自分が食べたくないものは自信を持っておすすめできない。日に日に無添加商品づくりへの思いは募っていきました。

当時、父が社長を務めるヤマロク醤油は、木おけ仕込みしょうゆをスーパーに卸していました。杉材でつくられる木おけには、長い年月をかけて天然の乳酸菌や酵母菌の微生物が100種類以上すみつきます。発酵過程で菌が働くと、木おけ仕込みしょうゆには複雑なうまみや甘み、豊かな香りが生まれます。プラスチックや鉄のタンクで大量に仕込み、人工的に菌、化学調味料や食品添加物を加えてつくるしょうゆとは一線を画す味わいです。

木おけ仕込みしょうゆ独特の味わいに価値を感じた高級スーパーから、商品を販売したいと声が掛かったことがありました。「紀ノ國屋って本屋だよね。そこから注文が入ったぞ」「いや、それは東京の高級スーパーだから、絶対に断ったらあかんよ」。父とやり取りするうちに、価値がある商品に相応の対価を支払う"本物志向"の顧客になら勝負できるのではと考え始めました。

02年、私は29歳で家業の承継を決心しました。100年先を見据え、子供や孫の世代にも誇れるしょうゆをつくりたい――。家業を継いでから今日に至るまで、この考えはずっと私の支えになっています。

先代から受け継いだ木おけ仕込み。無添加のしょうゆはこの蔵で熟成される。常在菌を最大限に生かした醸造方法は国内外から高く評価されている

直販重視に切り替える

前職での販売に苦労した経験から、蔵に戻るなら相手に「売らせてほしい」と頼まれる商売をすると誓いました。しかし、家業に入り、決算書を見てがく然としました。年間の売り上げはわずか1,500万円、父と母の月々の給料は合わせて20万円程度が精いっぱいだったのです。私の給料はとても捻出できそうになく、父がなぜ「しょうゆでは食べていけないから継がなくても良い」と言っていたのか、ようやく理解しました。

営業に出たくても出張費すら捻出できません。私は直販売り上げを増やすしかないと考えました。最初に取り掛かったのは、DM(ダイレクトメール)の発送でした。100件ほどのリピーター顧客に必ず開封してもらえる施策を考えました。筆ペンを使って心を込め、1通ずつ自筆の手紙を書いたところ、相手に思いが通じたのか15件ほど注文が入りました。その後も中元や歳暮の時期に自筆入りDMを送り続けました。木おけしょうゆのリピーター顧客は着々と増え、直販の売り上げは次第に伸びていきました。

しょうゆ蔵を見学できる取り組みも始めました。365日予約不要で観光客を受け入れ、実際に木おけ仕込みの作業をつぶさに見てもらい、蔵内に漂う甘い香りを体感してもらうのです。見学会は奏功し、見学者の購買意欲につながりました。DMや見学会の成功から、家業を手伝い始めた年に1,500万円だった売り上げは、翌年には1,800万円に伸びました。

テレビ番組で紹介されたのを機に、蔵の見学者はさらに急増しました。見学者が直販のリピーターになるのも珍しくなく、さらに2年後の売り上げは3,000万円になりました。しかしそれでもまだ、当時の私の給料のほとんどは蔵の補修や原料の調達に消えていました。

そんな折、父が病に倒れ、5代目として本格的に蔵を継ぐことになりました。自分が任されたからには木おけ仕込みしょうゆの市場価値をさらに高め、直販の利益向上を図ろうとブランディング強化に乗り出しました。まず取り掛かったのは、全体の4割ほどを占めていた添加物入りしょうゆの生産廃止です。徐々に減らし、17~18年掛けて完全無添加に移行しました。

自分で木おけをつくると決意

家業を継いで4年ほどたった頃、思わぬ事態に頭を抱えました。ブランディング効果もあって売り上げは伸びましたが、生産が追い付かず、しょうゆをつくる木おけが足りなくなったのです。木おけには100年〜150年ほどの耐久性がありますが、我々の蔵には100年を超えるものも多く、近い将来全ての木おけが使えなくなってしまいます。新しい木おけを用意しなくてはと焦る気持ちで、木おけ職人を探しました。しかし、戦後はほとんどつくられていないと知り、目の前が暗くなりました。

情報を収集し、やっと大阪府堺市にある木おけ工房を見つけました。ところが喜んだのもつかの間、おけ1本をつくるのに200万〜500万円もかかると知り、がく然としました。打ちのめされる思いでしたが、悩んでいる場合ではないと自分に言い聞かせ、大きな投資を決意しました。職人に頼めるのは今のうちだ、借金してでもつくろうと考え、09年、一気に9本の新おけを注文しました。

しかし一難去ってまた一難、工房の職人から思いも寄らない言葉を聞かされました。「年齢的にいつまで木おけをつくれるか分からない。修理は自分たちでやってほしい」と――。

「9本の新おけが来るから、100年先まで木おけ仕込みしょうゆはつくれる。もうそれでいいじゃないか」「風呂づくりの職人に四角いおけを発注したらどうか」など、様々な選択肢を考えました。「木おけをつくる人がいないならしょうゆの製法を変えるしかないのでは」と後ろ向きな思考になることもありました。

迷ったり悩んだりしたら、「どの答えを選べば面白いか」が私の判断基準です。私は面白い方法を探りました。木おけ職人がいないなら、自分でつくったらどうだろう――かっこいいし、面白い! 子供や孫の代まで木おけ仕込みでつくったしょうゆを届けたい! 将来、孫が「木おけ仕込みしょうゆをつくり続けられるのは、おじいさんが木おけをつくると言い出してくれたおかげだ」と言ってくれたら最高だ!

私は、自分で木おけをつくる決心をしました。大工をしている小豆島の幼馴染にも声をかけ、堺の木おけ職人のもとで、木おけづくりを学びました。

この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。

残り2955文字 / 全文6672文字

企業情報

- 社名

- ヤマロク醤油株式会社

- 事業内容

- しょうゆの醸造及びしょうゆ・しょうゆ加工品の販売、飲食店の運営

- 本社所在地

- 香川県小豆郡小豆島町安田甲1607

- 運営統括責任者

- 山本康夫

- 従業員数

- パート7人(2025年6月時点)

- ※リンク先は、予告なく変更になる場合があります