特集:明日への扉

中小企業こそ取り組みたい

従業員の資格取得

従業員の能力を高めたいと考える経営者は多い。

資格取得の推奨は、会社と従業員双方にメリットがある。

会社にとっては、従業員の能力アップによる業務効率向上はもちろん、会社の評価向上、求人確保や離職防止も期待できる。

従業員にとっては、能力と社内評価の向上に加えキャリアプラン拡張につながる。

「従業員が取得にやる気を見せない」「資格を強制したくない」といった経営者の悩みも聞かれる。資格取得の価値と取り組み施策について考察する。

- 資格取得

- 推奨資格

- 教育訓練給付制度

- 人材確保

- 業績向上

この記事のポイント

- 資格取得は個人と組織のポテンシャル向上、人材確保に効果的

- 相性のいい2つの資格を組み合わせると、スキルにシナジーを期待できる

- 資格手当の制度設計と教育費助成の活用で、費用対効果アップ

資格取得はやる気アップと

業務効率向上の好循環を生む

協力=経営コンサルタント 林雄次氏(はやし総合支援事務所)

能力の高い人材を採用するにはコストがかかる。そもそもスキルや経歴不問で募集をかけても人材確保に苦労する中小企業は多い。新しい人材の獲得より、既存従業員の能力を引き上げる方が人件費はかさまず、人材不足が著しい昨今では現実的だ。

「従業員が今の2倍働くのは無理な話だが、同じ就業時間で2倍のパフォーマンスにするのは不可能ではない。その近道が資格取得だ」と話すのは、はやし総合支援事務所代表の林雄次氏だ。社会保険労務士・行政書士・中小企業診断士の資格を有し、中小企業のサポート業務にあたる同氏は、他にも500を超える資格を保有する。

「うちのような小さい会社は費用をかけて資格取得を推奨する必要はないとする経営者は多いが、間違いだ。むしろ企業規模が小さいほど、従業員の資格取得による効果は表れやすく、投資効率は高い」と林氏は強調する。

資格取得のメリットは多い。まず、学びの直接的な影響として個人のスキルアップが図られる。モチベーション向上の効果も大きい。「資格取得の成功体験を得ると、学ぶ行為が習慣化する。スキルアップし業務効率が上がる好循環が生まれる。頑張って取った資格を軸に社内キャリアも描きやすくなり、離職防止にもなる」と林氏は続ける。

さらに、組織としてのポテンシャルが高まる。個々が得意分野を持てば、チームとして幅広いスキルと知識を備えられるからだ。資格への挑戦は結果と評価が分かりやすく、努力が社内で見える化し、組織内に

専門性が高まるとサービス単価の向上が望め、売り上げのアップにもつながる。「AI関連資格のG検定(ジェネラリスト検定)を例に挙げると、従来は営業担当者が顧客とのヒアリング結果を報告し、開発部隊にAIを活用したアップセル企画を検討してもらっていた。営業担当者がG検定を取得すると、顧客とのヒアリング段階でAI活用を提示できるようになり、開発部隊への相談前にサービス単価の向上が狙えるようになった。営業担当者の説得力が高まり、印象も格段に良くなった」

会社の対外的評価も高まる。自社サイトで資格保持者数を公表すれば企業イメージが良くなり、公共案件の受注も有利になる傾向がある。リクルーティングの面でも採用コスト低減につながる。「求職者が資格取得サポート制度の有無を見れば、当然、制度がある企業を選ぶ。さらに、制度がある企業には意欲的な人材が集まりやすくなる」

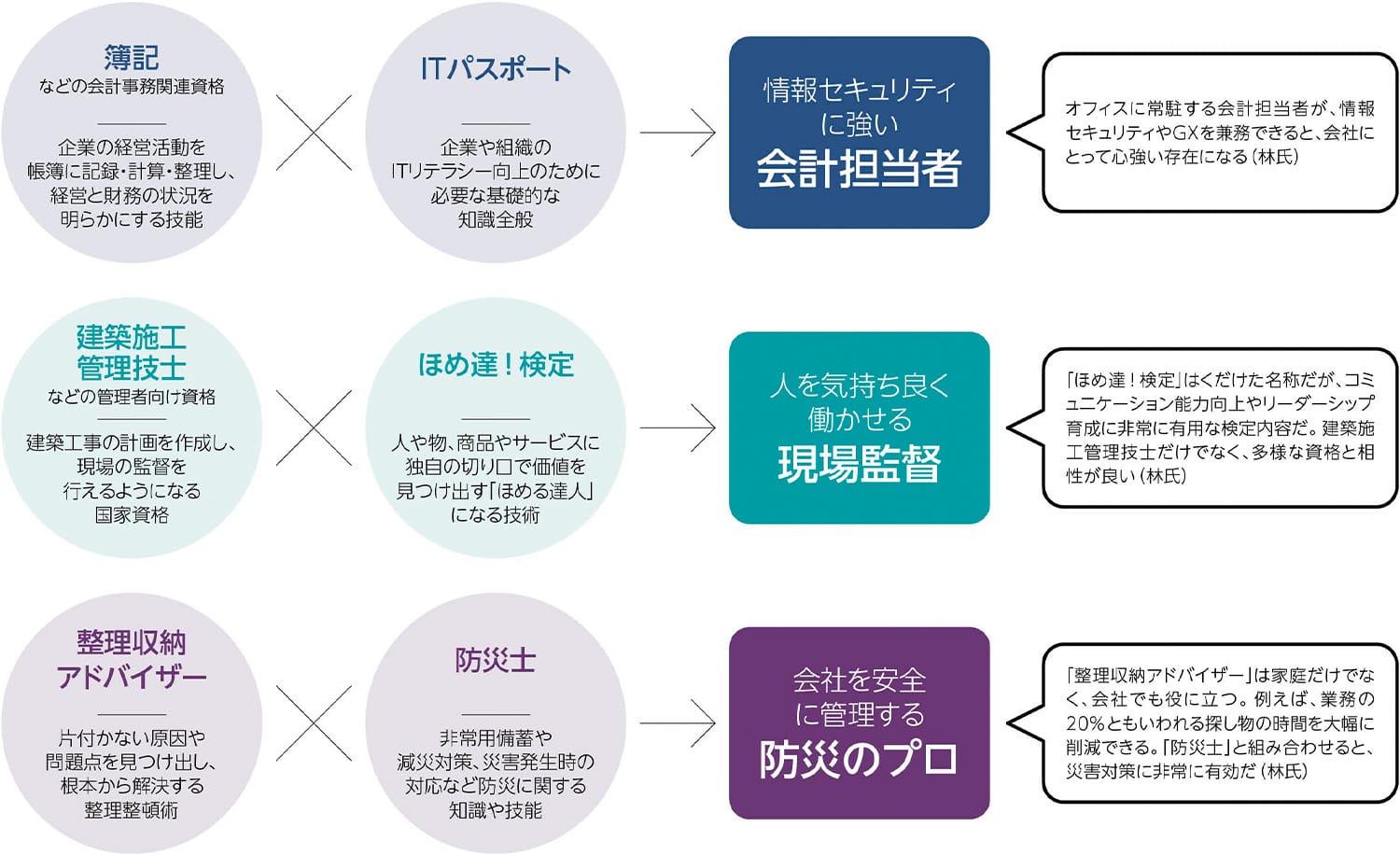

狙う資格は掛け算のシナジーで考える

建設業は資格社会といわれる。重機の取り扱いをはじめ、資格の有無によって担える業務が決まるからだ。本来業務に必須な資格は当然、順次取得を目指す。同じ資格の等級を上げた場合、専門性が高まり仕事の単価は上がるが、使える場面は狭くなる。例えば、大工が宮大工になった場合を考えると分かりやすい。

「従業員に資格を足し算していく取得法を推奨しても、資格数と共に会社にメリットがあるとは考えにくい。意識したいのは、新しい価値を生み出す資格の掛け算だ。資格の組み合わせによって、個人スキルにシナジーが生まれるかを重点的に考えた方が良い」と林氏は強調する(図A参照)。

自社の業務に何が不足しているか、どうすれば個人の強みをもっと生かせるか。柔軟な発想で資格を組み合わせると、思わぬシナジーが生まれる。

■図A:資格の掛け算でスキルのシナジーが生まれる組み合わせの一例

画面を拡大してご覧下さい。

補助金と税制優遇をフル活用する

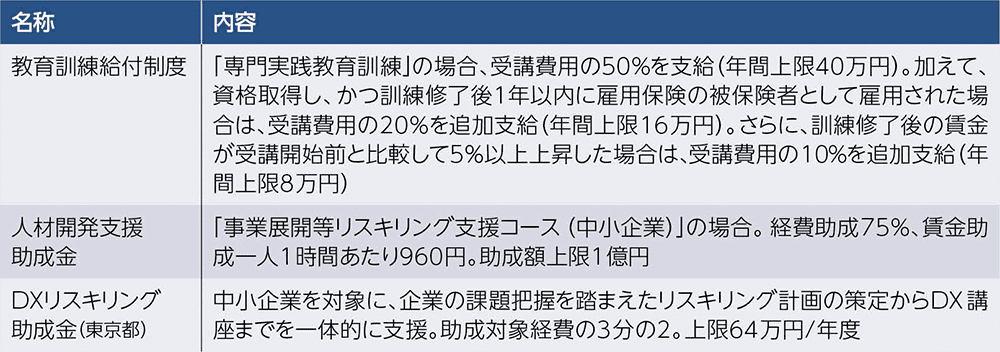

会社が資格取得を促すなら、講座の受講費や教材費、受験料等の経費は会社負担となる。コストに二の足を踏んでしまいがちだが、補助金や税制優遇が活用できる。

検討したいのは「教育訓練給付制度」だ。厚生労働省が指定する教育訓練の修了時に受講費用の一部が支給される。レベルに応じて支給額は異なる。最もハイレベルな「専門実践教育訓練」の場合、受講費用の50%が支給される。加えて、資格取得かつ訓練修了後1年以内に雇用保険被保険者として雇用されている場合、受講費用の20%が追加支給となる。さらに2024年10月の制度拡充により、訓練修了後の賃金が受講開始前に比べ5%以上上昇した場合は、受講費用の10%が追加支給されるという。つまり受講費用の80%(年間上限66万円)を取り戻せる仕組みだ。

厚生労働省の制度には、従業員に職業訓練を計画に沿って実施すれば、訓練経費や訓練中の賃金の一部を助成する「人材開発支援助成金」もある。高度デジタル人材育成を施した場合、経費助成75%、賃金助成1人1時間あたり960円と手厚い。

自治体によっては支援策もある。地元の商工会議所や中小企業診断士に相談すると良い。例えば東京都は、DX(デジタルトランスフォーメーション)に関する職業訓練に特化した「DXリスキリング助成金」を行っている。

■図B:資格取得に利用できる補助金

画面を拡大してご覧下さい。

教育費の会社負担については、消費税の仕入税額控除を最大限利用したい。従業員の教育費は課税仕入れにできる。教育費分を給与に上乗せするよりも、実際にかかった教育費を精算し実費支給する方がコストは抑えられる。全社員の給与に教育費を上乗せする方法は、従業員からの受けは良いが、実際の効果について林氏は懐疑的だ。

「会社がいくらサポートしても資格取得に消極的な人はいる。仮に全社員に教育費2万円を支給しても勉強する人ばかりではない。教育費は一律に支給せず、やる気のある人を支援する仕組みとして個別精算するのが得策だ。かかった分だけ精算する制度を整えれば良い」

どのような資格取得を目指し、会社はどうサポートするか。従業員一人ひとりに寄り添ったきめ細かな対応が求められる。

従業員のチャレンジを促す

資格取得対策Q&A

資格取得を実現する具体的な課題について考える。従業員の成長のため、ひいては会社の経営戦略のために、どのような資格取得を推奨すれば良いか。資格取得を促すには会社はどういったサポートをすべきか。林氏に聞いた。

この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。

残り2816文字 / 全文6024文字

あんしん財団の福利厚生サービス「あんしん財団WELBOX」では

資格取得やビジネス、語学等にも役立つ無料eラーニングを提供しています。

- ※「あんしん財団WELBOX」は、あんしん財団の加入者向けのサービスです。同サービスの利用には会員番号および被保険者番号でのログイン・初回登録が必要となります。会員番号および被保険者番号は契約手続き完了後に発行される「会員証兼保険証券」でご確認いただけます。「会員証兼保険証券」発行には約1カ月かかる場合があります。

「あんしん財団WELBOX」のご登録・ご利用はこちらをクリック