特集:明日への扉

コスト削減と人材確保につながる

サステナビリティ経営

地球環境問題や社会的課題は、今や中小企業も無視できないテーマとなった。

会社の経営を永続的に保つには、環境や社会との調和が不可欠だ。

環境、社会、経済のバランスに配慮し、価値を創造しながら

事業の持続的成長を図るのが、サステナビリティ経営だ。

何から始めればよいのか。会社はどう変わるのか。

サステナビリティ経営の具体的なメリットやノウハウを考察する。

- コスト削減

- 人材確保

- 業績向上

- SDGs

この記事のポイント

- サステナビリティ経営は、コスト削減、人材確保、新規顧客の獲得を実現する

- トップの本気が、サステナビリティ経営を促進させる

- 小さなことで構わない。自社にできることから始める

サステナビリティ強化で

実質的な経営メリットを生む

協力=家森信善氏(神戸大学経済経営研究所教授)

「サステナビリティ経営は、自社の本業を通じて社会価値を生み出す視点が重要だ」と話すのは、中小企業のサステナビリティ経営を研究する家森信善氏だ。

先行して認知が広がったCSR(企業の社会的責任)との違いとは何か。CSRは利益追求だけでなく、顧客、従業員、取引先、投資家をはじめとするステークホルダーに責任ある行動を求める。社会貢献の色合いが強く、経営状態の良い企業が取り組む傾向がある。

利益追求の反動として、利益を社会に還元する狙いからの実施も多い。「最も分かりやすいのが寄付だ。中小企業の場合、会社が好調なときに経営者の思い付きで打ち上げ花火のごとく実施される傾向がある。実施の意義はあるが、長期的かつ全社的な持続可能性の実現を追求するサステナビリティ経営の施策とは似て非なるものだ」と家森氏は指摘する。

サステナビリティ経営はSDGs活動とビジネスの持続性を両立させた手法ともいえる。「中小企業にとっては、社会とのバランスを取りながら長く続く事業とするのが重要だ」と家森氏は話す。

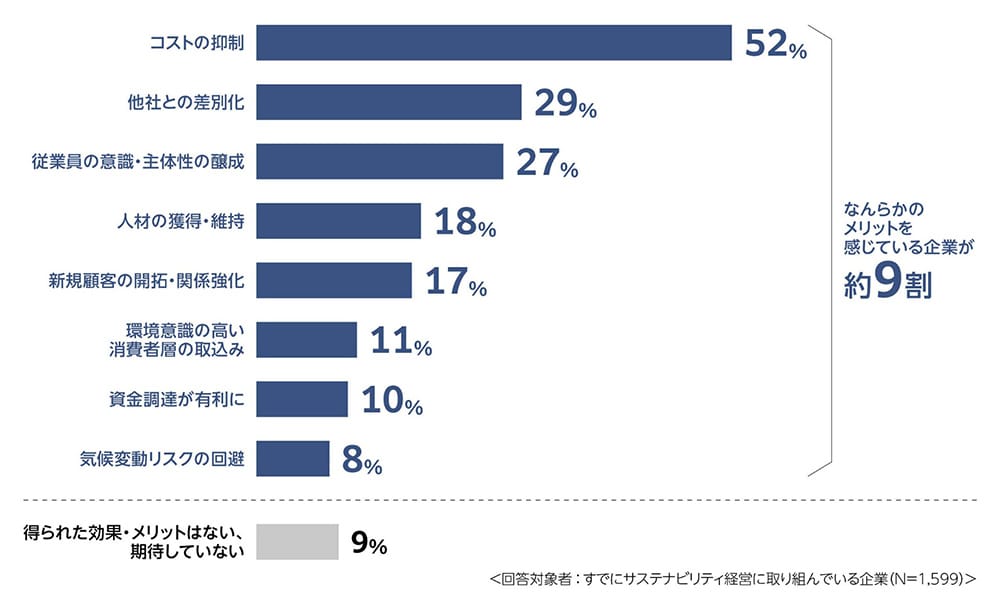

サステナビリティ経営の実質的なメリットは多い。家森氏が実施した、サステナビリティ経営に取り組む中小企業へのアンケート調査によると、実感するメリットは「コストの抑制」を筆頭に、「他社との差別化」「従業員の意識・主体性の醸成」「人材の獲得・維持」と続く。コスト増が実施の壁となりがちな中小企業にあって、この調査結果は意外に映るのではないだろうか(図A参照)。

図A:実感するサステナビリティ経営のメリット

画面を拡大してご覧下さい。

半数以上の企業が感じる「コストの抑制」の代表例は、省エネや効率化による経費削減効果だ。例えば、トラック配送によるCO2排出量削減に取り組むとする。ガソリン消費量を抑えるべくトラック稼働の効率化と配送ルートの最適化を図る。燃料費の削減が実現され、車両の削減や生産性向上による事業所の固定費削減につながる。コスト削減策に波及するのだ。

サステナビリティ経営は、コスト抑制、人材確保、新規顧客獲得の効果をもたらす。実質的な経営メリットだ。アンケート結果からも読み取れる。

「逆に言えば、これらの効果がなければサステナビリティ経営ではない。例えば、効率的なトラック配送が実現されると、すぐ届くという付加価値の高いサービスとなり、他社と差別化される。当然、新規顧客獲得のチャンスも広がる。SDGsに積極的な企業イメージは人材獲得にも優位に働く。良い人材が長く働くようになり、業務効率化や商品・サービスの差別化はさらに強化され、新規顧客の獲得に結びつく。中小企業にとっての好循環だ。各社が課題とする人材不足解消に寄与する面は見過ごせない」

アンケート結果では3割近くの企業に「従業員の意識・主体性の醸成」が見られた。サステナビリティ経営は、従業員が自社や仕事に愛着や誇りを持ち、自発的に貢献する心理状態が生まれ、従業員エンゲージメントを高める。職場が生き生きと前向きに意見する環境では生産性や業績も向上する。当然、離職率低下にも直結する。

ネガティブな評判の広まりで、企業の信用低下やブランドが傷付くリスクをレピュテーションリスクという。中小企業にとって致命傷ともいえるリスクだ。先々を考慮した上でのリスク管理としてもサステナビリティ経営は有効だ。

とにかく小さな一歩を踏み出す

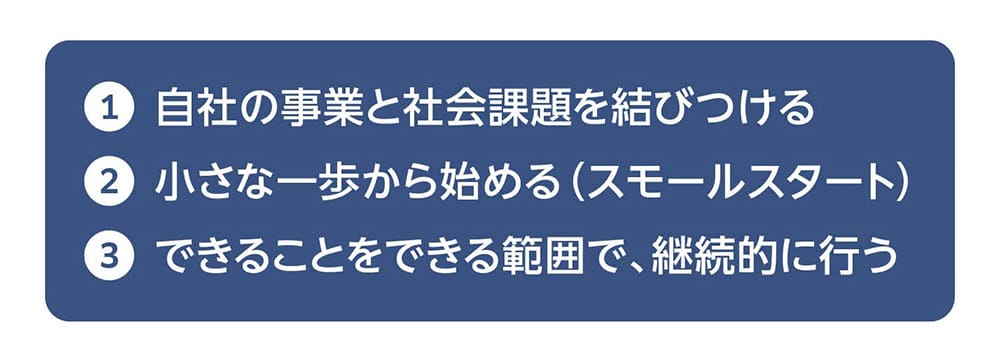

サステナビリティ経営への第一歩は、どう踏み出せば良いか。「単なる社会貢献ではなく、自社の本業を通じて社会価値を生み出す視点が重要だ」と家森氏は念を押す。中小企業の基本方針を3つ挙げる(図B参照)。

図B:中小企業の「サステナビリティ経営」基本方針

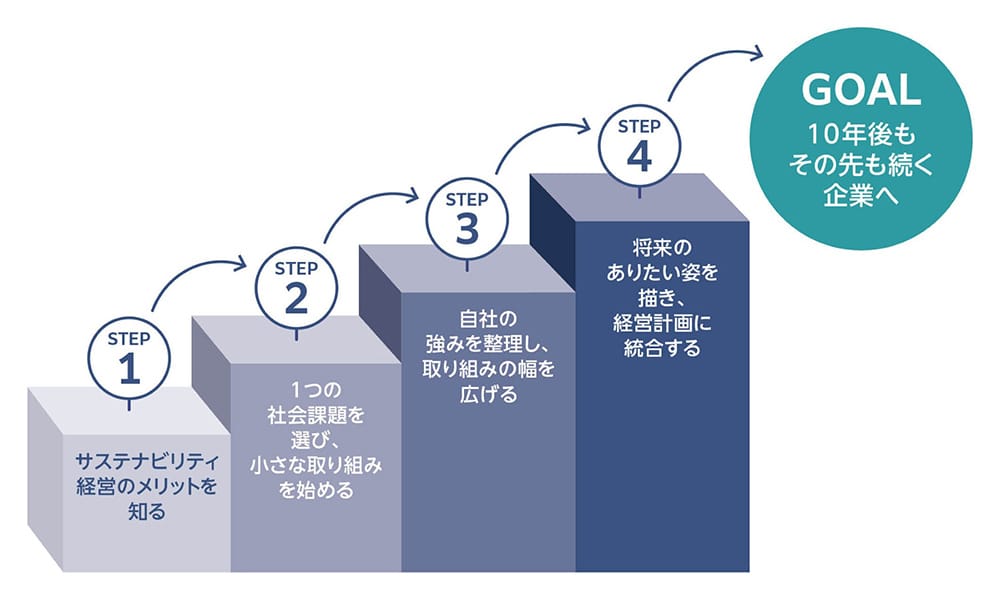

具体的な検討として、家森氏は4つの実践ステップを推奨する(図C参照)。

図C:サステナビリティ経営の実践ステップ

画面を拡大してご覧下さい。

実際にステップを踏むプロセスでは、STEP2に悩むケースが意外に多い。家森氏が推奨するワークシート(図D参照)を利用すると、自社の状況を冷静に見つめられる。

図D:小さな取り組みを始めるワークシート

画面を拡大してご覧下さい。

「最初から大きなイニシャルコストをかける必要はない。照明をこまめに消す、紙のコピーを減らすといったこまめな配慮も立派な施策だ」と家森氏は話す。健康や働きやすさ、地域貢献といった従業員が関心を持ちやすいテーマを選ぶのも手だ。「自社が取り組めるSDGsを取りまとめ、手作りポスターの掲示から始めてもよい。とにかく一歩を踏み出すことだ。小さな前進を否定せず、褒め合う空気を醸成してほしい」と強調する。

従業員が取り組みやすい体制を整えるのは、経営層の役目だ。トップとしてのサステナビリティ経営に対する姿勢やメッセージの明言が、従業員を納得させ実行を後押しする。経営理念とSDGsの共通点を社内で共有でき、理解と共感が進む。

理解の浸透には、部門横断的なプロジェクトチームを組成するのが望ましい。議論から生まれた施策を実行し、社内での共有を深める。「従業員には、社長が代わっても続く取り組みだ、取り組みが給料にも反映されそうだと思わせたい。いかにトップの本気度を伝えられるかがカギとなる」

この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。

残り2181文字 / 全文4740文字