特集:明日への扉

目指せ"こころの安心"

メンタルヘルスケアが

従業員と会社を守る

厚生労働省によれば、2023年には約157万人がうつ病などの「気分(感情)障害」で治療を受けている。また、メンタルヘルス不調により連続1カ月以上休職した従業員がいた事業所は全体の10%を超えたというデータもある。労働力不足が深刻化する現在、貴重な人材に元気に働いてもらうにはどうすればよいのか。特に、中小企業では経営者自身がストレスを抱えがちな環境下、従業員のメンタルヘルスと向き合うために効果的な施策が求められる。経営者の視点から従業員のメンタルヘルスケアを進めるための具体策を探っていこう。

- メンタルヘルスケア

- 労働生産性

- 安全配慮義務

この記事のポイント

- 従業員のメンタルヘルス不調の見過ごしは経営者の安全配慮義務違反に

- 早期発見が解決の鍵を握る

- 働けている状態かどうかの基準を明確に

メンタルヘルス不調の早期発見は経営の責務

協力=産業医・大室正志氏(大室産業医事務所 代表)

事業規模の大小を問わず、メンタルヘルス不調を抱えている人は増えている。特に従業員数が少ない中小企業においては、1人欠けるだけで、他の人への負担が大きくなりがちだ。

大小合わせて35社の産業医を務める大室正志氏は、経営者が従業員のメンタルヘルス不調を放置してはいけない理由として「労働生産性への悪影響」と「法的義務の履行の必要性」の2点を挙げる。

「メンタルヘルス不調の従業員は、脳の処理能力が低下した状態にある。同じ作業でも以前と比べると時間がかかり、生産性が大きく低下する。心の病は体の病と異なり、回復に長い時間を要する傾向がある」と大室氏は指摘する。厚生労働省の「患者調査」によれば、2023年の糖尿病患者の平均入院日数は31.8日、悪性新生物(腫瘍)は14.4日だ。一方、気分(感情)障害は平均118.2日と非常に長期間にわたる。労働力が欠けた際に人員補充が容易であれば問題は軽減されるが、実際には多くの企業でそれほど柔軟性は確保されず、業務効率が低下し経営に影響を与える。

さらに、労働契約法や労働安全衛生法で、企業には従業員の心身の健康と安全に配慮する義務が定められている。これを怠れば、損害賠償を請求されるリスクが生じる。従業員を守ることは単なる福利厚生ではなく、企業の安定運営に不可欠な要素であると認識すべきだ。

中小企業は「逃げ場」がない

中小企業は「家庭的な雰囲気ゆえにメンタルヘルスの問題は起きないだろう」と深刻視しない傾向が見られる。しかし、大室氏によれば、人は環境の変化に直面するとストレスを抱えやすくなるという。転職や引っ越し、結婚といったプライベートの環境変化によるストレスは、企業の規模の大小に関わらず起こり得る。

一方で、中小企業ならではの問題も存在する。大企業では、ストレス軽減策として部門異動で職場の環境を変えられるが、中小企業ではその「逃げ場」がほぼ存在しない。そのため従業員がメンタルヘルス不調を抱えると、退職・休職するケースが多い。結果、残る従業員への業務負担が急激に増加し、悪循環を生む。

メンタルヘルスケアは体系的に進める

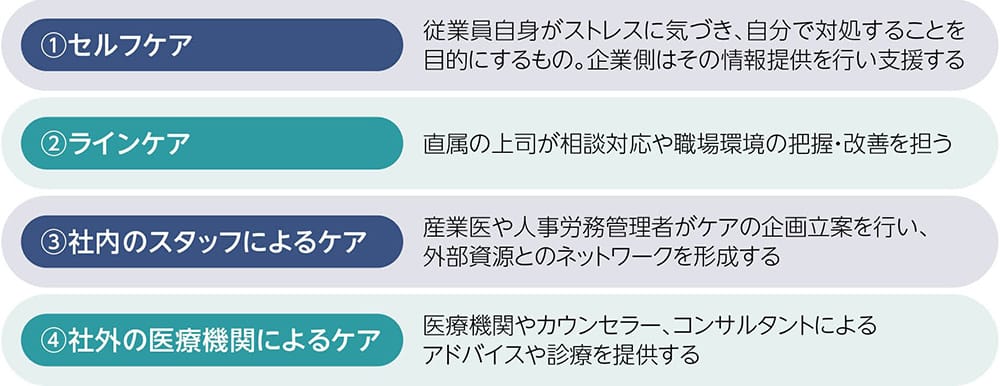

大室氏は「従業員のメンタルヘルスケアは、誰が何をするかが明確であるほど効果的だ」と話す。ケアの仕方には以下の4種類がある。

図A:メンタルヘルスへの対策に必要なケア

画面を拡大してご覧下さい。

メンタルヘルス不調は、外からは一見分かりづらいケースが多い。①のセルフケアによって、自分自身で不調に気づけるかどうかが最初のポイントとなる。経営者には、全従業員にストレスチェックを促すといった、自ら気づける環境づくりが求められる。

セルフケアで防げないときに企業として行うべきなのが、②のラインケアだ。直属の上司、中小企業なら企業規模によっては経営者自ら従業員のメンタルヘルス不調を早期に発見し、対応を行う。それには日ごろからコミュニケーションを密にして、職場環境の改善や相談対応を行い、従業員のメンタルヘルスを守る。

③社内のスタッフによるケアや④社外の医療機関によるケアも重要だが、中小企業では提供できる体制が整っていないケースが多い。まずは①と②を重点的に充実させる必要がある。

職場での早期発見と対応が鍵

従業員にセルフケアを促しメンタルヘルス不調を回避できればよいが、経営者が注力すべきなのがラインケアによる早期発見、早期対処だ。これらが企業制度の健全性を左右する。

ただ、多忙な経営者は、従業員の様子を観察してばかりはいられない。メンタルヘルス不調が発症した場合、早期対処できるかどうかの指標として、大室氏は「勤怠の3点ルール」を参考にするとよいと話す。遅刻・早退を0.5点、欠勤を1点としてカウントし、月3点を超えた場合はメンタルヘルス不調を疑うべきという指標だ。従業員が自ら「メンタルヘルスの問題」を訴えるケースはまれで、ほとんどの場合、風邪や腹痛といった身体不調の形で表現される。もちろんインフルエンザといった感染性の病気に罹患しているケースもあるが、客観的に勤怠を記録し点数化しておくと、早期発見につながりやすい。

労働生産性の把握もメンタルヘルス不調の発見につながる。これまで1時間で仕上がっていた書類が2時間待ってもできないとなると、メンタルヘルスに問題がある可能性がある。月80時間の残業といった過重労働があった場合も要注意だ。加えて、公私共に環境に変化があった場合も、メンタルヘルス不調に陥りやすいと大室氏は話す。

勤怠の不安定さと過重労働は記録として残る。うっかり見過ごすと、後になってメンタルヘルス不調者が会社を訴えた場合、安全配慮義務を怠ったと見なされかねない。日ごろから勤怠記録をきちんと確認しよう。

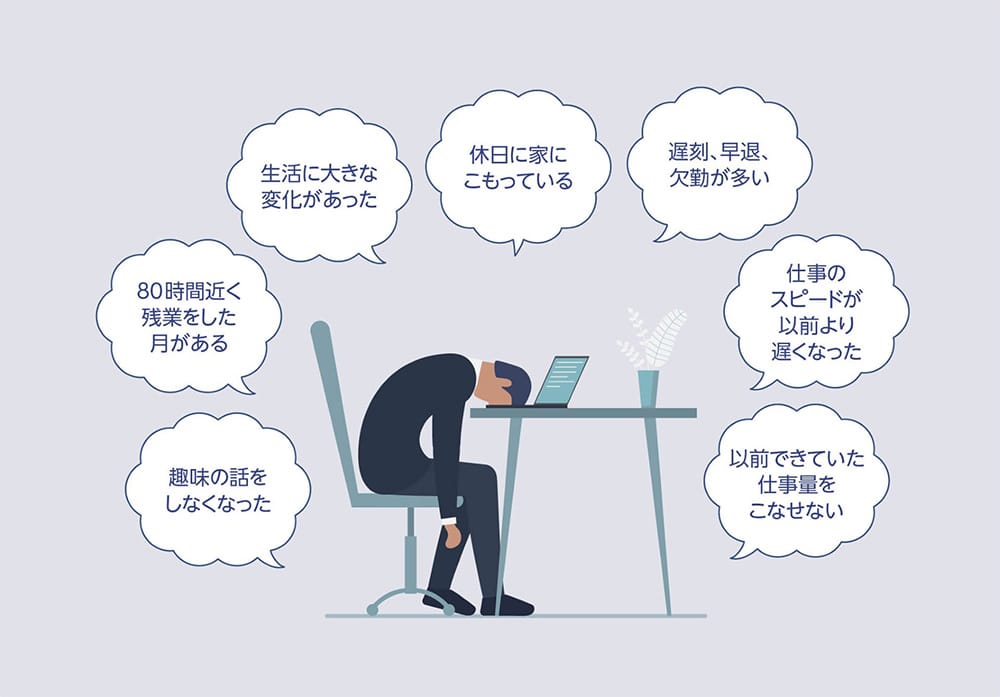

図B:メンタルヘルス不調のサインの例

画面を拡大してご覧下さい。

メンタルヘルス不調は様々なかたちで表出する。図Bはその代表例だ。これらに照らし合わせてみて、メンタルヘルス不調が疑わしい場合は、「最近、体調はどう?」などと本人と会話する機会をつくる。その際、必ず聞き取りたいポイントとして大室氏が挙げるのが、休日の過ごし方だ。「かつては行動的だった従業員が、低ストレスのはずの休日に何もしないで家にいるなどと回答する場合は、メンタルヘルスが健康ではないと考えられる」

不調を感じ取ったら、引き続き会話の中で何が要因なのかを探り、可能な限り負担を軽減する。残業が続くなら業務を減らす、担当する顧客との折り合いが悪いなら担当を変えるといった策を試みよう。何に困っているのか、会話からくみ取れない場合は、仕事の量、質、人間関係のどこに要因があるのかを考え、対策を講じよう。

大室氏によると、生産性の低下を確認できた段階で業務負担を軽減すると、多くのケースで、医療機関に行かずとも不調が改善するという。異動や転職など環境の変化があった場合は、仕事のペースが落ちるのは当たり前なので、「半年程度は様子を見守る。本人がつらそうなら負担を軽減すると効率的」とも話す。

メンタルヘルス不調が疑わしい従業員と面談し、改善策を実施したら、記録するのも忘れてはならない。万一、不調が悪化し、責任が追及される事態になっても、安全配慮義務を果たしていたと主張できる。

この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。

残り2539文字 / 全文5523文字