特集:明日への扉

まずはトップ自らが始めよ

経営者に求められるリスキリング

リスキリングとは、新たなスキルや知識を習得し

職業能力の再開発を図る取り組みだ。

デジタル時代の今、企業に技術革新への対応が求められ

特にDX戦略におけるリスキリングが重視され始めた。

近年は従業員に先んじて、経営者自らのリスキリングの

必要性が叫ばれている。ただ学び直すだけではない。

経営者に求められるリスキリングを考察する。

- リスキリング

- 骨太の方針

- DX

- 従業員エンゲージメント

この記事のポイント

- 経営者が理解できない限り、社内DXは進まない

- 公の相談窓口を利用し、ハードルの低い学びから始める

- ITと並行し、財務・組織・戦略の学び直しも肝要だ

経営者が学び理解した土台がなければ

従業員にリスキリングの効果はない

協力=中小企業診断士 溝井伸彰氏(溝井&パートナー経営コンサルティング事務所代表)

政府の経済財政諮問会議は、2024年度の経済財政運営と改革の基本方針「骨太の方針」で、リスキリングのプログラム創設を発表した。経営者向けのリスキリングプログラムを開発し、25年度に3000人、29年度までに5000人の受講を目指す。

さかのぼれば、22年度の「骨太の方針」では、重点投資分野として「人への投資」が示され、個人の学び直しへの支援が明確に打ち出された。翌23年度は三位一体の労働市場改革として、「リスキリングによる能力向上支援」「個々の企業の実態に応じた職務給の導入」「成長分野への労働移動の円滑化」が示された。

リスキリングの軸足は従業員の学び直しに置かれていたが、24年度に対象を経営者にシフトした。「リスキリングはまず経営者自らが始めよ」との姿勢を打ち出した形だ。

「骨太の方針」がリスキリングを重視する背景には、急激なデジタル技術の進化やAI(人工知能)の台頭がある。企業はDX(デジタルトランスフォーメーション)による新しいビジネスモデルの創出や事業の変革を実行し、競争力強化が急務だ。ロボットやAIに既存の仕事を奪われ、企業の存続が危うくなる前に、活躍できる他の仕事を創出しなければならないからだ。

中小企業診断士であり、中小企業大学校や産業能率大学で教員を務める溝井伸彰氏は、政府方針が従業員から経営者のリスキリングへ軌道修正された理由を次のように分析する。

「DXやITを従業員が学び、いくら新たなスキルを身に付けても、会社が能力を生かすポストを用意し、活躍できる環境を整えなければ無意味だ。DXによる社内改革やITを使った新事業のアイデアも、経営者が理解できない限りゴーサインは出ない。従業員はせっかくスキルアップしても不満を募らせるだけだ。結局、経営者が理解していなければ何も始まらない。経営者のリスキリングが先決だとの気付きが反映されたと言える。経営者の使命は言わば人を生かすことだ。時代は大きな変化の節目にあり、経営者自らが学ぶのは当然だ」

変革の起点は経営者のリスキリング

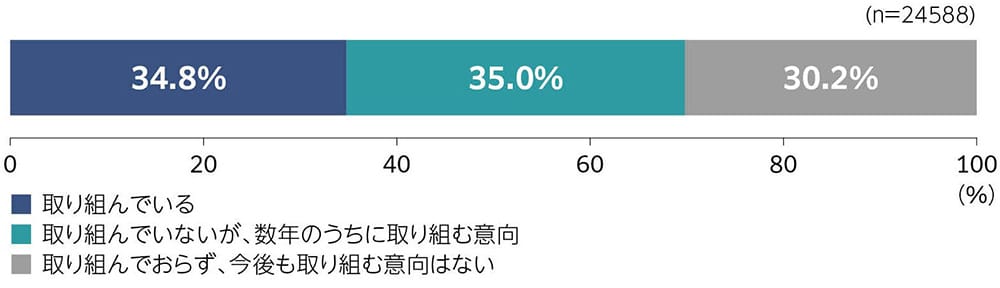

実際にリスキリングに取り組む中小企業経営者は、まだ多くない。中小企業庁発行の25年版「中小企業白書」によると、リスキリングに取り組む経営者は約35%にとどまる(図A参照)。

図A:経営者のリスキリングへの取り組み状況

画面を拡大してご覧下さい。

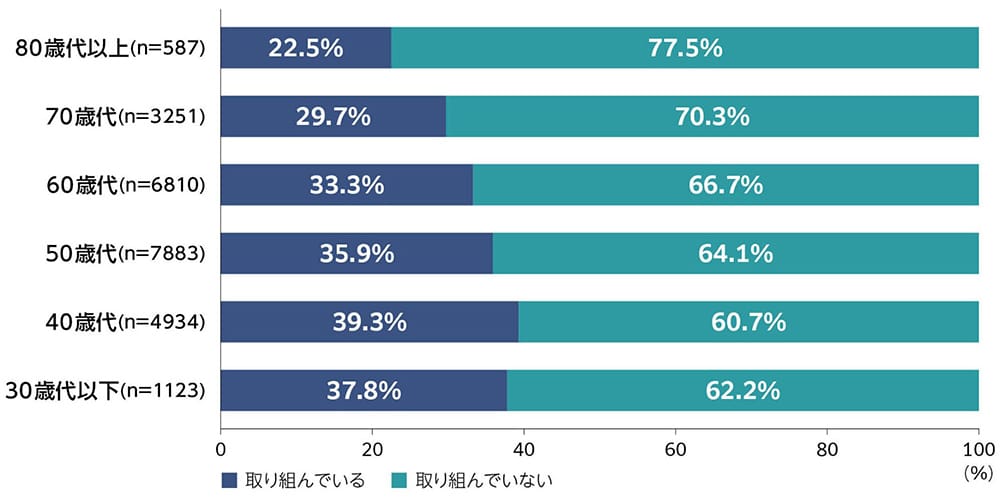

年代別に見ても、リスキリングに「取り組んでいる」割合が最も高い40歳代でも4割未満だ。40歳代をピークに年齢を重ねるにつれ、リスキリングから離れがちになる傾向がある(図B参照)。

図B:年代別に見る経営者のリスキリングへの取り組み状況

画面を拡大してご覧下さい。

(注)1.経営者の年齢について「30歳代以下」は「29歳以下」、「30代」と回答した事業者の合計。2.経営者のリスキリングへの取り組み状況について「取り組んでいない」は「取り組んでいないが、数年のうちに取り組む意向」、「取り組んでおらず、今後も取り組む意向はない」と回答した事業者の合計

出典:中小企業庁25年版「中小企業白書」を基に作成

日本企業にとって、全員で目の前の仕事を一生懸命こなせば、それなりの稼ぎとなって成長できる時代が長く続いた。代償として、日本企業は自らを変革させる力を失った。未来予測が難しくなり絶えず変化が求められる今、世の中の流れに取り残され、従来のような頑張りが報われないと嘆く企業も多い。これはDX以前の問題だ。

日本企業が時代のニーズに対応して変革できない原因に、従業員エンゲージメントの低さが指摘される。米ギャラップ社が毎年実施する世界各国の従業員エンゲージメント調査によると、日本の「仕事に対して意欲的かつ積極的に取り組む人」の割合はわずか6%にとどまる。日本の従業員エンゲージメント指数は140以上の国と地域の中で、香港とエジプトと並び最下位だ。

「従業員エンゲージメントが低い企業は、20世紀のパラダイムや価値観から脱却し、次世代の会社に変わらなければ生き残れない。経営の世界観を根本から変え、従業員に希望の光を示す必要がある。推進力となるのは、経営者のリスキリングだ」と溝井氏は指摘する。

新しいことを始め、会社を変革するには痛みが伴う。例えば、従来の業務をデジタル化する場合、抵抗する従業員がどうしても出る。経営者が、思いつきではなく変革に本気であると示すためにも、従業員に先んじ自ら学びの姿勢を示すのが重要なのだ。

経営者は何をリスキリングすれば良いか。低いハードルから始めるのが得策だ。着実に理解しながらレベルアップするのが望ましい。溝井氏は、学習メニューの選択において、公の相談窓口の積極利用を勧める。

「国が全国に設置する中小企業向けの経営相談所・よろず支援拠点をはじめ、商工会、商工会議所といった身近な機関に相談するのが良い。会社の課題に応じて、ITリテラシーのレベルや習得を目指すべき学習メニューを提案してもらえるだろう。ITベンダーが開くセミナーや勉強会に参加するのも手だ。先行事例を知るのは自社にとって有意義だ。経営上の悩みを相談する過程で学ぶべきテーマが明確になる」

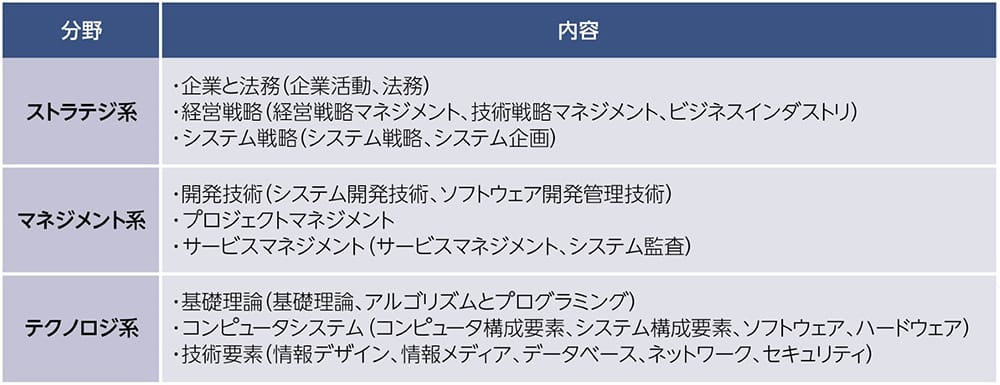

ITリテラシー向上を効率的に図るには、受験者数が急増する独立行政法人情報処理推進機構実施の「iパス(ITパスポート試験)」が有用とされる。IT関連試験としては比較的難易度が低く、手始めの目標に設定しやすい。24年度の応募者数は30万人を超えた。出題分野の3分の1が経営全般に関するストラテジ系で、ITを経営に関連付けながら学べる点も経営者のリスキリングに役立つ。一般的には100〜180時間の学習で合格できるとされている。

図C:iパス(ITパスポート試験)の出題範囲

画面を拡大してご覧下さい。

出典:IPA独立行政法人情報処理推進機構「ITパスポート 試験内容・出題範囲」

試験対策勉強や講習会といった体系的な学習の一方で、とにかくデジタルツールに触れてみるのが大切だと溝井氏は指摘する。

「私の顧客には、まずは怖がらずに生成AIを使ってみようと伝えている。思ったより手軽に使えると実感するはずだ。デジタルツールは実際に触って初めて本質を理解できる。経営者がデジタルツールを活用してアイデアを創出できれば、従業員も倣って付いてくる」

この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。

残り2394文字 / 全文5718文字

あんしん財団の福利厚生サービス「あんしん財団WELBOX」では

資格取得やビジネス、語学等にも役立つ無料eラーニングを提供しています。

- ※「あんしん財団WELBOX」は、あんしん財団の加入者向けのサービスです。同サービスの利用には会員番号および被保険者番号でのログイン・初回登録が必要となります。会員番号および被保険者番号は契約手続き完了後に発行される「会員証兼保険証券」でご確認いただけます。「会員証兼保険証券」発行には約1カ月かかる場合があります。

「あんしん財団WELBOX」のご登録・ご利用はこちらをクリック