特集:明日への扉

思い込みを打破して競争力アップ

「非常識マーケティング」の極意

マーケティングを販促や販路拡大と捉え、「当社にはお得意様がいるから、やらなくていい」「うちにはそんなことに割く資金も人材もない」と考えている経営者はいないだろうか。

これは大きな誤解だ。マーケティングは企業が生き残る上で必要不可欠なビジネスのスキルであり、プロセスでもある。常識や慣例を打ち破るマーケティング戦略は、中小企業こそ取り組みやすく、成果を上げやすい。

ビジネス環境の変化が激しい今こそ、経営者が知っておきたいマーケティングの正しい概念と、限られたリソースの中で成果を上げるための「非常識マーケティング」の取り組み方を探った。

- マーケティング・マインド

- 構造改革

- 価値共創

- 企業の持続可能性

- 業績向上

この記事のポイント

- マーケティングは販促活動ではなく、顧客や社会と価値を共創する企業存続の要

- 中小企業は柔軟性と機動力を生かし、常識を打破することで大企業に対抗できる

- 全社でマーケティング・マインドを共有し、基礎知識の習得から実践へと進むことが成功への鍵

中小企業こそマーケティングの常識を打破せよ

協力=恩藏直人氏(早稲田大学 商学学術院教授)

「数十年前まで、マーケティングは営業や販売促進のことだと理解されていた」と、日本マーケティング協会の理事長も務める早稲田大学商学学術院教授の恩藏直人氏は説明する。

経営者が「うちはマーケティング力が弱い」と言う場合、営業力や販売力の弱さを意味することが多かった。今もこの考え方の企業は少なくなく、特に中小企業で目立つ傾向がある。

「その後、顧客満足・顧客中心という考え方が出てきた。2000年以降はデジタル化が一気に進み、スマホが普及した。パーソナライズ化された情報が消費者の身近にあふれ、消費行動は大きく変わった。環境問題が深刻化し、人々が企業に求めるものも変化している。もはや目の前の顧客を満足させればよいなどと言ってはいられない」

より豊かな社会にする視点を織り込んだビジネス活動、つまり今日的なマーケティングが求められる時代になったのだ。

社会にいいものを、顧客と一緒につくる

社会やビジネス環境の変化を受け、2024年、恩藏氏を中心に日本マーケティング協会はマーケティングの定義を34年ぶりに刷新した。現状に合った定義でなければ、企業をミスリードしかねないからだ。

定義は以下の通りだ。

図A:刷新後の「マーケティングの定義」

画面を拡大してご覧下さい。

- 注1)主体は企業のみならず、個人や非営利組織等がなり得る。

- 注2)関係性の醸成には、新たな価値創造のプロセスも含まれている。

- 注3)構想にはイニシアティブがイメージされており、戦略・仕組み・活動を含んでいる。

出典:日本マーケティング協会ホームページ

ごく平易に説明すると、マーケティングとは「お客さんや社会の人たちと一緒に新しい価値を生み出し、世の中に浸透させることで、より豊かで持続可能な社会をつくっていく活動」だと言える。

新定義では、特に「顧客や社会との価値の共創」「ステークホルダーとの関係性の醸成」「持続可能性の実現」という概念が重視された。

従来のマーケティング活動は、企業が一方向的に広告や販促を行い、目の前の顧客を満足させるためのプロセスだった。対して新定義では、顧客だけでなくステークホルダー全体の声にも耳を傾け、価値創造を通じて世の中の持続可能性に寄与するプロセスがマーケティングとされる。

「このマーケティングを真摯に続ければ、企業自体も持続可能になる。なぜなら顧客や社会と共創しなければ本当に必要とされる価値を提供できないし、ステークホルダーとの関係が醸成されなければ継続的な新しい価値創造が難しくなるからだ。社会の持続可能性を考慮しなければ、消費者や市場から支持されなくなるだろう」と恩藏氏は指摘する。

実際、大手企業の多くはすでに新しいマーケティングの考え方へと転換しているという。

「マーケティング・マインド」を全社で共有する

実は中小企業であっても、ほとんどの企業が何らかのマーケティング活動をしている。製品やサービスをより使いやすく改良する、情報をターゲット層に届くように分かりやすく整理する。これらはすべて価値を生み出す行為であり、立派なマーケティング活動だ。

従って、マーケティングを一から始めようと身構える必要はない。今までやってきたマーケティングを磨こうと考えればよい。そのためにはまず、マーケティングの考え方、マインドを全社で共有することが重要だ。

全員が同じ方向を向くことで足並みがそろい、目指すものを共有できれば、それぞれが自分の業務の中で取り組めるようになる。

「マーケティングという専門用語を使う必要はない。経営者が『自分たちはこういう方法で社会に価値を創出するんだ』と考えた内容を、そのまま従業員に伝えればよい」。中小企業ほど、こうした理念の共有はしやすいはずだ。

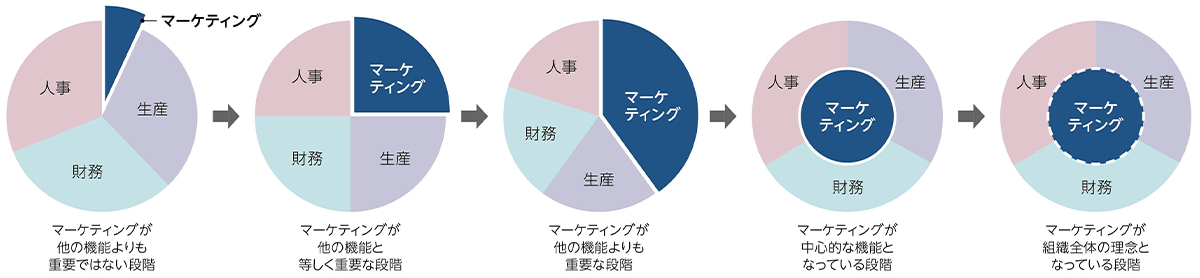

図B:マーケティングの重要性の変化

画面を拡大してご覧下さい。

顧客や社会からの要求水準が高まるにつれ、企業におけるマーケティング機能の重要性は高くなる。理想的なマーケティングカンパニーは、マーケティング・マインドを全員が共有し、その上で各部門が業務をしているという形態。中小企業ほどこの形を作りやすい。

出典:恩藏直人著『マーケティング』(日本経済新聞出版)

では、具体的にどう取り組んでいけばよいのだろうか。恩藏氏は「顧客と価値を共創するのだから、顧客を知ることが第一歩だ」と語る。「自社のお客さんがどのような人たちで、どのようなことを考えているのかを知る。次に、その顧客が何を求めているのかも探る。その求めにジャストフィットするサービスや製品を提供することが、価値の共創だ」

まずはこの2つのステップから始めることで、次に取り組むべきことが見えてくるはずだ。

新しい価値を創出し続けるには、顧客やステークホルダーと意見を交換し合える関係性を築くのが重要である。この観点からも、顧客を深く理解することは最優先事項だと言えるだろう。

常識を打破し顧客の声を聞く。中小企業にできることは多い

資金的にも人的にもリソースが少ない中小企業にとって、顧客のニーズを聞き取るのも、ジャストフィットする製品を開発するのも簡単ではない。大企業との差は開く一方ではないか。そんな疑問を抱くのも当然だろう。

恩藏氏は、「常識の打破」という考え方を持つことで中小企業にもチャンスが広がると説く。「ビジネスには3つの常識がある。まず自社の常識。例えば道の駅は、一般道路における休憩地として自社を位置付けて始まったが、今では買い物などをする目的地になっていたり、防災拠点という機能を担ったりしている。これは、道の駅が発展の途中で、自らの在り方を変えていったからだ。自社の常識の打破と言える」

「次の、業界の常識については、キリンの例が典型的だ。二番搾り麦汁、三番搾り麦汁を使ってこそビールのうまさが生まれコストも見合うという業界の常識を覆し、『一番搾り』を発表してヒットした」

「市場の常識については、洗濯のすすぎの回数が分かりやすい。かつて、すすぎは2回が消費者にとっての常識だったが、花王は『アタックNeo』を発売し、常識を塗り替えた。今では1回が当たり前になっている。常識を超えた先に成長の機会がある。常識を疑ってみる。企業規模の大小を問わず、誰にでもできることだ」

この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。

残り3465文字 / 全文6521文字