忙しいときこそ知っておきたい

健康生活のススメ

放置は禁物「歯周病」

歯の喪失や

糖尿病のリスクも

- 歯周病

- 糖尿病

- 動脈硬化

- 認知症

この記事のポイント

- 40代後半から特に増える歯周病は歯を失う原因の第1位

- 歯周病の原因菌や炎症性物質が糖尿病など全身の病気の要因に

- 予防の基本となる歯磨きを上達させ、汚れを残さない

歯周病は歯ぐきの腫れや歯のグラつきといった口の中の問題だけでなく、糖尿病や認知症など全身の病気にも関わります。6月の「歯と口の健康週間」を機に、歯周病の予防と対策に取り組みましょう。

細菌の塊であるプラークによって

歯ぐきから歯を支える骨へと炎症が広がる

最近、次のような症状を感じることはありませんか?

- 歯ぐきが赤くなったり、腫れたりする

- 歯磨きで出血する

- 歯ぐきがむずがゆい、痛みがある

- 起床時に口の中がネバつく

- 口臭が気になる

- 歯ぐきがやせてきた

- 硬いものがかみ切れなくなった

- グラグラ揺れている歯がある

上記の症状はいずれも歯周病を発症すると現れます。

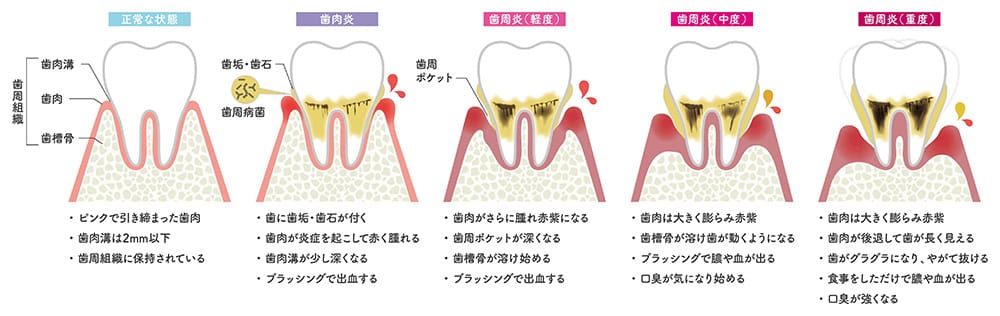

歯周病とは、歯の汚れである歯垢=プラークによって歯ぐき(歯肉)に炎症・腫れが起こる「歯肉炎」と、歯を支える歯槽骨まで炎症が広がった「歯周炎」の総称です。

歯ぐきが炎症を起こすと、歯と歯ぐきの間にある溝(歯肉溝)が深くなり、歯周ポケットができます。

歯周ポケットが深くなるほど、プラークもたまりやすくなります。プラーク1mgの中には1億個以上の細菌が含まれます。まさに、細菌の塊が口の中にたまっているイメージです。

歯ぐきの炎症は歯周病の原因菌への感染によって進行します。そのまま放置し続けると、やがて歯槽骨にも影響が及びます。

「歯槽骨が吸収される、いわゆる"溶ける"現象が起こります。すると支える骨がなくなり、歯がグラグラしてきます。腫れた歯ぐきがやせて後退し、歯が以前より長く見えるようになります」と、昭和医科大学歯学部歯科保存学講座歯周病学部門主任教授の山本松男さんは説明します。

歯周ポケット(歯肉溝)が2mm以下が正常、4mm以上で治療の対象と定義されています。

歯がグラつくほどまで進行すると、治療しても元には戻りません。最終的には「抜歯する」、あるいは「自然に抜ける」プロセスへと向かいます。

歯周病は歯ぐきの腫れや出血から始まり、徐々に悪化する

画面を拡大してご覧下さい。

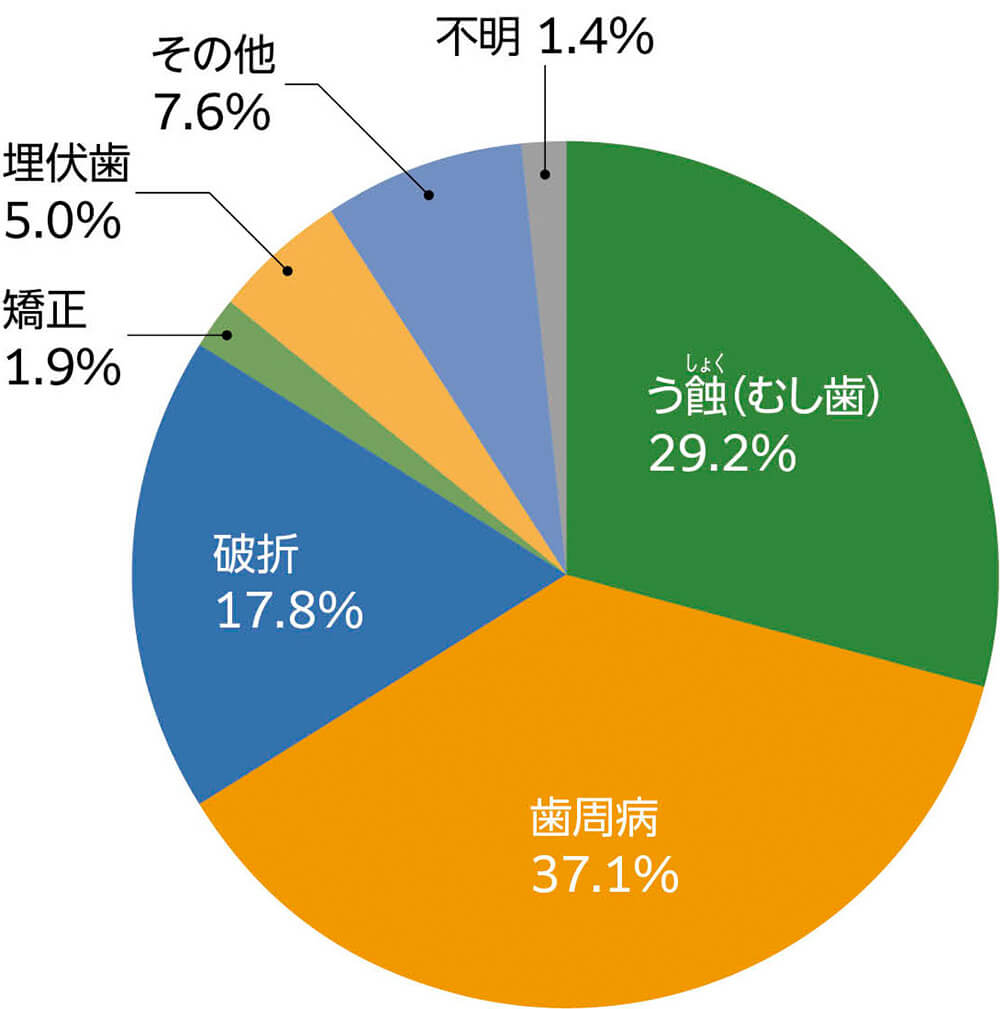

歯を失う原因のトップが歯周病

2018年に8020推進財団が行った「第2回 永久歯の抜歯原因調査」の結果では、歯を失う原因の第1位が歯周病でした。

永久歯の抜歯の原因

画面を拡大してご覧下さい。

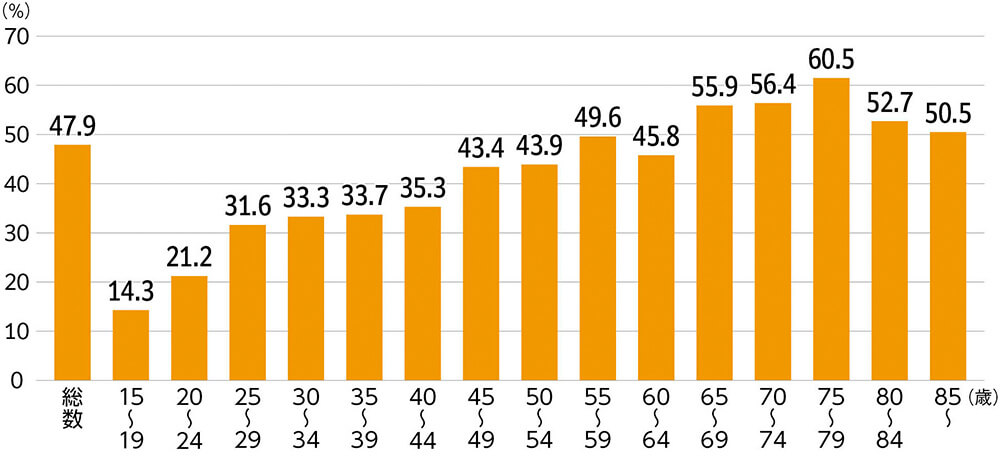

さらに、歯周病は「日本人の国民病」ともいわれるほど罹患率が高いのも注目すべき点です。

歯周ポケットの深さが3mm以下であれば歯周病のリスクは低い状態で、4mm以上になると歯周病と診断されます。

厚生労働省の「令和4年歯科疾患実態調査」の結果では、4mm以上の歯周ポケットを持つ人の割合は全体で47.9%と半数近くを占め、さらに40代後半から70代にかけて増加することが分かっています。80代以降に減少するのは、歯を失い、歯の本数自体が減るのが主な理由と考えられます。

4mm以上の歯周ポケットを有する人の割合(年齢階級別)

画面を拡大してご覧下さい。

「歯周病の初期には自覚症状がない場合が多く、気づいたときには病状が進行しているケースが少なくありません。中高年で歯を失わないためにも、普段からの予防はもちろん、異常を感じたらすぐに歯科を受診してください」

歯周病の原因菌や炎症性物質が

血流に乗って臓器や器官に到達

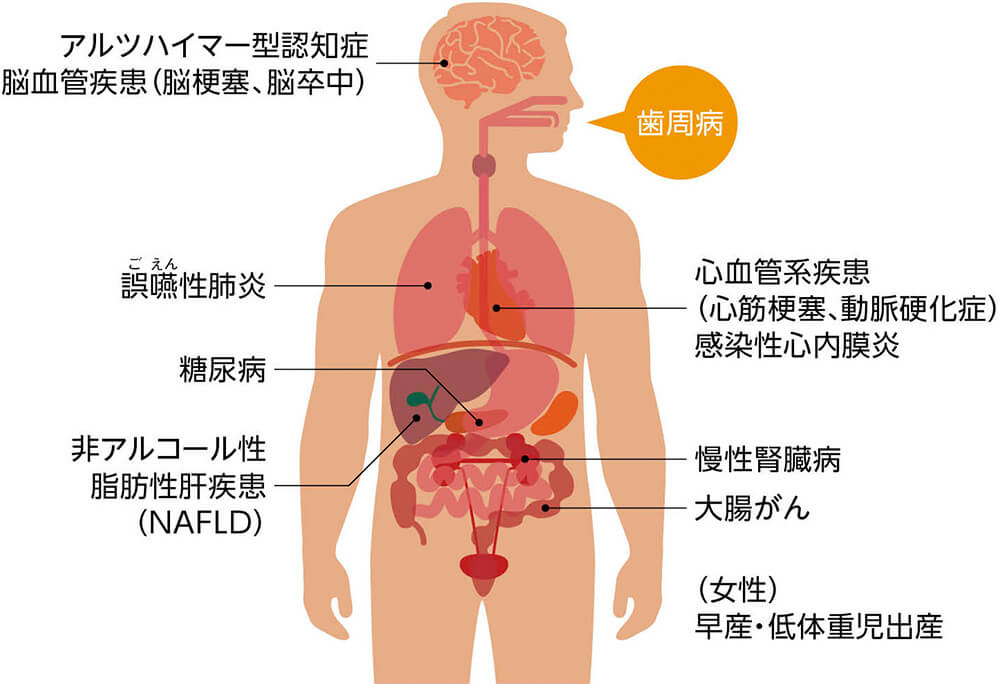

近年は多くの研究により、歯周病が全身の健康に及ぼす影響が明らかになってきました。歯周ポケットの中に生息する歯周病の原因菌やその成分が、歯ぐきの粘膜から血管に入り込み、血流に乗って全身の臓器や器官に到達して、病気の発症や進行に影響すると考えられます。

動脈硬化によって狭心症や心筋梗塞を起こす虚血性心疾患患者の心臓の冠動脈や大動脈から、歯周病の原因菌の一種である「ジンジバリス菌」が検出された報告※1がある他、誤嚥により歯周病の原因菌が気管支から肺へと到達して誤嚥性肺炎の原因になると判明しています。

歯ぐきの腫れの慢性的な炎症が続くと「炎症性サイトカイン」と呼ばれる物質が作り出されます。この物質も歯ぐきの血管から侵入し、様々な病気の発症や進行に影響を及ぼします。

歯周病と全身の病気の関係は研究途上で未解明の部分も多くありますが、複数の病気に歯周病が関与する可能性が高いとされています。中でも糖尿病と歯周病の関係は多くの研究で明らかになっており、医科と歯科が連携した診療が進み始めています。

歯周病が関与する可能性の高い病気

画面を拡大してご覧下さい。

歯周病予防が糖尿病や認知症の予防にも

代表的な生活習慣病の一つである糖尿病には、炎症性サイトカインの一種である「TNF-α」が関係しています。

TNF-αには細菌やウイルスによる感染を防ぐ働きや、腫瘍細胞を排除する働きがありますが、増え過ぎると血糖をコントロールするインスリンの働きを阻害します。そのため歯周病で口腔内に慢性的な炎症があると、糖尿病の悪化や、薬の効果を阻害する要因になります。

一方で、歯周病は糖尿病の合併症の一つとしても知られ、糖尿病の人はそうでない人に比べて歯周病が多いという疫学調査の報告も複数あります。

「歯周病と糖尿病は互いに悪影響を及ぼし合う関係だといえます」

歯周病の予防が糖尿病の予防につながるだけでなく、歯周病の治療によって糖尿病患者のHbA1c(過去2~3カ月の血糖の状態を示す数値)が低下するといった改善が認められた報告も複数あります。

将来の要介護リスクを減らすには、認知症の予防も大切です。

20年には、認知症の約7割を占めるアルツハイマー型認知症と歯周病の関係を調べた九州大学大学院歯学研究院の研究グループが「歯周病の原因菌を投与したマウスは、アルツハイマー型認知症の原因物質であるアミロイドβが10倍近く増えた」と発表しました※2。歯周病の予防や治療により、アルツハイマー型認知症を予防したり発症や進行を遅らせたりする効果が期待されています。

自分の歯を失わず健康で働き続けるためにも、歯周病をしっかり予防しましょう。

- ※1J-L C Mougeot,et al.J Oral Microbiol.2017 Feb 8;9(1):1281562.

- ※2Fan Zeng,et al.J Neurochem.2021 Aug;158(3):724-736.

この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。

残り3217文字 / 全文6187文字

山本 松男

昭和医科大学歯学部歯科保存学講座歯周病学部門主任教授昭和医科大学歯科病院歯周病科診療科長

博士(歯)。東京医科歯科大学大学院修了後、米国アーカンソー州立医科大学留学、鹿児島大学歯学部助手、同大学生命科学資源開発研究センター助教授などを経て2005年より現職。日本歯科専門医機構歯周病専門医・日本歯周病学会指導医。歯周病専門医として診療や教育、講演活動などを幅広く行っている。