忙しいときこそ知っておきたい

健康生活のススメ

くしゃみ・鼻水・かゆみを対策!

秋冬アレルギーを乗り切ろう

- 花粉症

- 舌下免疫療法

- 食物アレルギー

- ダニアレルギー

- ハウスダスト

この記事のポイント

- 秋の花粉症の原因・ブタクサ、ヨモギ、カナムグラを避ける

- 秋の花粉と関連する果物や野菜がアレルギーを引き起こす場合もある

- 医療機関を受診してアレルギー症状の原因を突き止める

秋になって、くしゃみを繰り返したり、鼻水が止まらなくなったりしていませんか? その原因はアレルギーかもしれません。秋から冬にかけて起こりやすいアレルギーや対策についてご紹介します。

秋に多く飛散する草の花粉が原因で

アレルギーが起こる

季節の変わり目となる秋から冬にかけては、日中の寒暖差が大きい時期です。くしゃみや鼻水といった症状があるとまずは「風邪を引いたかな?」と思うかもしれません。もし次の項目に該当するなら、風邪ではなく、秋の花粉症の可能性があります。

- くしゃみや鼻水、鼻づまりといった症状を繰り返し、特に朝起きたときにひどくなる

- 鼻水は水のように透明でさらっとしている

- 目のかゆみや赤み、目やに、目がごろごろするといった症状もある

- 河川敷や空き地など雑草が多く生えている場所にいると症状が出る

- 原因不明の頭痛や腹痛、便秘、だるさが長引いている

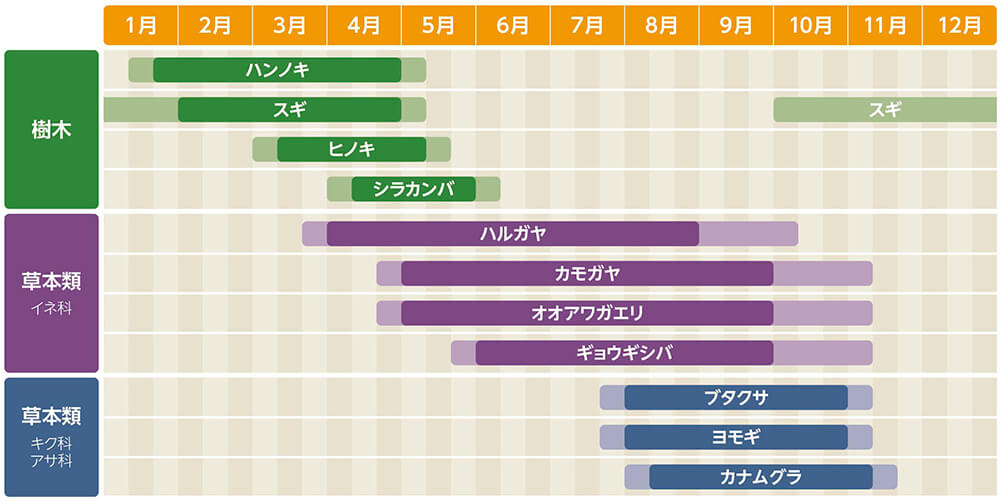

秋にも花粉症があるの?と思うかもしれませんが、日本では下記のように1年を通して様々な花粉が飛散しています。

日本の花粉カレンダー

画面を拡大してご覧下さい。

出典:みんなのアレルギー情報室「秋のアレルギー」

8月から11月にかけては、キク科のブタクサやヨモギ、アサ科のカナムグラといった草本類(草)の花粉が多く飛散し、秋の花粉症の原因になります。

画面を拡大してご覧下さい。

いずれも繁殖力が強く、日当たりの良い河川敷や空き地、道端、建設現場などの荒れ地に自生し、北海道から沖縄まで広く分布しています。

草がたくさん自生している場所には

なるべく近づかないようにする

「秋の花粉症の症状は、冬から春にかけて起こるスギやヒノキの花粉症と基本的には同じです。ただし、屋内でも症状が出るスギやヒノキの花粉症とは違って、秋の花粉症は主に屋外で症状が出るのが特徴です」と、湘南鎌倉総合病院 免疫・アレルギーセンター部長の渡井健太郎さんは話します。

というのも、例えばスギ花粉の飛散距離は数十~数百キロに及びます。はるか遠くの森林から飛んできた花粉が屋内にまで入り込みやすい状況にあります。

一方、秋の花粉症の原因となるブタクサやヨモギ、カナムグラといった草の花粉の飛散距離は短く、数十~数百メートル程度です。

「ありふれた草なので種類を見分けるのは難しく、草がたくさん自生している場所にはなるべく近づかない、あるいは長時間過ごさないことが、秋の花粉症対策の一つになります」

仕事上、草が多く生える空き地や河川敷での作業が避けられない場合は、スギやヒノキの花粉症と同じように、次の対策を実践しましょう。

- マスクやメガネを着用する

- 花粉が付着しにくい、表面がつるつるしたポリエステルやナイロン素材の衣類を着る

- 職場に戻った後や帰宅後は、うがいや手洗い、洗顔をして花粉を除去する

くしゃみや鼻水、鼻づまりや目のかゆみといった症状以外に、花粉を吸い込むと頭痛や腹痛、便秘、だるさが生じるケースがあります。こうした症状が長く続き、仕事や生活にも支障をきたす場合は、なるべく早めに耳鼻咽喉科やアレルギー科を受診しましょう。

秋の花粉症の症状に対する主な治療は下記の通りです。

- 鼻水を抑える――抗ヒスタミンの飲み薬

- 鼻の炎症を抑える――ステロイド点鼻薬

- 鼻づまりを改善する――ロイコトリエン受容体拮抗薬、眼瞼クリーム

- 目の症状を和らげる――抗ヒスタミンの点眼薬

ブタクサやヨモギ、カナムグラなどの花粉症と診断されている人は、本格的な花粉飛散時期の1週間程度前から薬を服用するとより効果的です。

スギ花粉シーズン前からの対策が重要

シーズン中に効果的な治療法もある

秋の気温が異常に高いとスギ花粉の

飛散時期が早まる可能性あり

花粉症の原因の約7割を占めるといわれるスギ花粉は、一般的に1月下旬から飛散し始め、2月から4月にかけてピークを迎えます。

ただし、秋の気温が異常に高い年は、秋から冬にかけてもスギ花粉による症状が出る場合があります。いわゆる狂い咲きが起こるためです。

通常、スギ花粉を放出する雄花の花芽は、開花前年の夏から秋にかけて形成されます。冬になり気温の低下や日照時間が短くなると雄花は休眠状態に入り、やがて気温が上がり暖かい日が続くと目を覚まして開花し、花粉を飛ばします。

ところが秋に異常な高温が続くと、休眠状態に入らずに開花してしまうのです。今シーズンも厳しい残暑が続いたので、スギ花粉症の人は少し気を付けた方がよいかもしれません。

舌下免疫療法は6~11月ごろまでに行う

シーズン中は「抗IgE抗体療法」を検討

医療機関でスギ花粉症と診断されている場合は、根本からアレルギー体質の改善を目指す「舌下免疫療法」による治療が可能です。

舌下免疫療法とは、アレルギーの原因物質(アレルゲン)であるスギ花粉の成分を含んだ錠剤を1日1回、舌の下に1分間保持した後に飲み込む治療法です。

治療を続けるうちに花粉の成分に体が慣れ、スギ花粉が体内に入ってきてもアレルギー反応が起きにくくなります。

スギ花粉が飛散している時期は、花粉に対するアレルギー反応が過敏になります。そのため、舌下免疫療法はスギ花粉が飛んでいない6~11月ごろまでに行うのが理想的です。

毎年スギ花粉症の症状で悩まされている人は、舌下免疫療法を受ける時期をぜひ覚えておいて医療機関を受診するとよいでしょう。

重症・最重症のスギ花粉症に対しては、スギ花粉の飛散時期である2~5月中に保険適用で受けられる「抗IgE抗体療法」があります。

スギ花粉のIgE抗体(アレルギー反応を引き起こす抗体)に作用する抗IgE抗体製剤「オマリズマブ(商品名:ゾレア)」を皮下注射します。

スギ花粉症のピーク時期に内服薬や点鼻薬がなかなか効かなくてつらい、内服薬による眠気が強くて仕事にならない、と悩んでいる人は医療機関で相談してみましょう。

ただし、治療費はやや高額です。金額は投与量や回数によって異なりますが、3割負担の方で1カ月平均1万5000円程度が目安の一つです。医療費の自己負担額が一定額を超えた場合は「高額療養費制度」の対象になる場合もあります。

この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。

残り2037文字 / 全文4911文字

渡井 健太郎

医療法人徳洲会 湘南鎌倉総合病院 免疫・アレルギーセンター部長医学博士。2010年熊本大学医学部卒業。国立病院機構相模原病院 アレルギー・呼吸器科医長、同病院臨床研究センター 客員研究員などを経て、2022年より現職。2024年より近畿大学医学部 予防医学・行動科学教室講師。専門はアレルギー、化学物質過敏症(環境不耐症)、呼吸器。