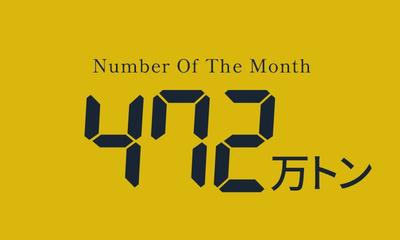

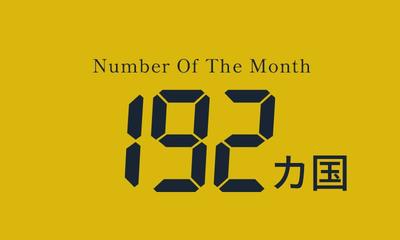

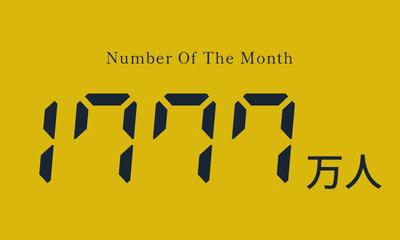

トレンドを読み解く今月の数字

ちまたには様々な数字があふれている。それらは時に大きな意味を持つ。

「数字」から世の中の事象を切り取ってみよう。

- Z世代

- 次世代エンジン

- モビリティー産業

77.6%

~乗用車の世帯保有率~

Number Of The Month

Font "DSEG" by Keshikan. SIL Open Font License 1.1

日本で本格的に乗用車が普及し始めたのは1960年代だ。高度経済成長期の波に乗り、一般家庭においても自家用車としての使用が広がった。以来60年余り、乗用車は人の移動に欠かせないアイテムとなっている。

2024年、自動車メーカー14社が構成する「日本自動車工業会」が公表した乗用車市場動向調査によれば、23年度における乗用車の世帯保有率は77.6%だった。保有率のピークは13年の82.0%で、17年に76.8%まで下がった後19年には一度79.8%に持ち直した。しかしその後は緩やかな減少が続いている。

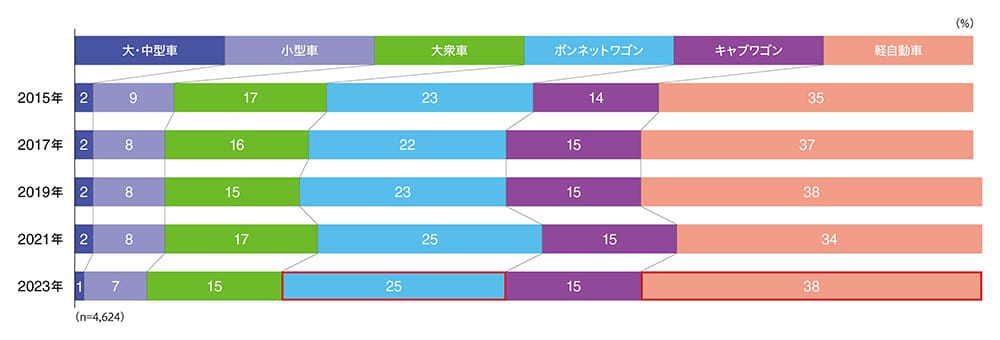

車型の内訳は軽乗用車が最も多く38%で、ボンネットワゴンが25%と続く。地域によって保有車の特徴があり、軽乗用車は地方圏での保有が高く、キャブワゴン・ボンネットワゴンは首都圏の中心部及び主要五都市で高い傾向があるようだ。

一般家庭の乗用車車型別保有台数の割合(乗用車小計を100%として計算)

画面を拡大してご覧下さい。

出典:「2023年度乗用車市場動向調査」(一般社団法人 日本自動車工業会)

- 大・中型車(クラウン、プリウス、リーフなど)、小型車(MAZDA2、フィット、スイフトなど)、大衆車(カローラ、ヤリス、ノートなど)、ボンネットワゴン(レヴォーグ、ノアなど)、キャブワゴン(ハイエースなど)、軽乗用車(タント、ワゴンRなど)

- 算出方法は現在保有する車で購入時期が新しい順に数え、2番目に買った車までを含む。この算出方法の保有車合計を乗用車保有世帯(軽ボンネットとバン:屋根付きの貨物車を除く)で割って算出。合計値は100%を超える

この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。

残り615文字 / 全文1459文字